Arbeiteraristokratie

in den Gewerkschaften oder wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren.

Wieso wollen unsere Gewerkschaftsführer nicht mehr kämpfen? Sie haben ein objektives Interesse am Erhalt des Kapitalismus in seiner bürgerlichen demokratischen Form – sie wollen die Klassenversöhnung. Diese Leute reden von Kampf und wollen nur verhandeln, die Kollegen dienen dabei als Manövriermasse, um ihre Position als kompetente Verhandlungsführer zu stärken. Es ist ihrem Einfluß zu verdanken, daß die Arbeiterbewegung gelähmt ist.

Die Folgen sind Mitgliederschwund, die Verschärfung der Konkurrenz unter uns Arbeitern, der Reallohnverlust und die Verschlechterung der Arbeits- und Lebensbedingungen. Wenn wir die Gewerkschaften wieder zu Kampforganisationen der Arbeiterklasse machen wollen, müssen wir unsere Gegenwehr auch wieder gegen die arbeiteraristokratischen Führer in den Gewerkschaften formieren.

Was versteht man unter Arbeiteraristokratie?

Unter Aristokratie versteht man zunächst laut Meyers Lexikon von 1996:

[griech. ›Herrschaft der Besten‹], Bez. für die Staatsform, in der die Herrschaft im Besitz einer privilegierten sozialen Gruppe (Adel) ist, auch für diese Gruppe selbst.

Auch zur Arbeiteraristokratie findet sich ein Verweis:

Das Ausbleiben des von Marx vorausgesagten Zusammenbruchs des Kapitalismus sucht Lenin durch die Unterwerfung und Ausbeutung fremder Völker (Imperialismus) zu erklären; die dadurch steigenden Profite der Kapitalisten seien zur ,Bestechung’ der Arbeiterschaft, insbes. einer sich dadurch herausbildenden ,Arbeiteraristokratie’, benutzt worden, was zu deren kompromißbereiter reformistischen Gesinnung und deren Beteiligung am bürgerlichen Herrschaftssystem geführt habe.

Die Arbeiteraristokratie ist also aus der Geschichte des Kapitalismus heraus entstanden, aber wenn man Quellenstudium betreibt, soll man bei der Quelle selbst nachlesen und nicht bei einem Kommentar oder einem Vermerk dazu. In seiner Grußadresse an die internationale Arbeiterassoziation spricht Marx schon 1864 davon: „Die Entdeckung neuer Goldlande führte kurz darauf zu einem ungeheuren Exodus, der entsetzliche Lücken in den Reihen des britischen Proletariats hinter sich ließ. Andere seiner früher tätigsten Glieder, durch den Köder größerer Beschäftigung und augenblicklicher Lohnerhöhung bestochen, ,trugen den bestehenden Verhältnissen Rechnung’. Alle Versuche die Chartistenbewegung[1] aufrechtzuerhalten oder neu zu gestalten, scheiterten vollständig, alle Preßorgane (Zeitungen d.Verf.) der Arbeiterklasse starben, eins nach dem anderen, an der Apathie der Masse, und in der Tat, nie zuvor schien die englische Arbeiterklasse so ausgesöhnt mit einem Zustand politischer Nichtigkeit.“[2]

Was hier von Marx beschrieben wird, sollte uns schon ein paar Hinweise geben. Abgesehen davon, daß es viele gegeben hat, die ihr Glück in der neuen Welt sahen und es einfach leid waren, ihr Leben weiter als Fabrikarbeiter zu fristen. Marx merkt an, daß durch die neuen Kolonien ein erheblicher Teil an Profiten nun dazu verwendet wird, Aktivisten der Arbeiterbewegung mit größerer Beschäftigung und höheren Löhnen dazu zu bringen, endlich an ihre Karriere zu denken und nicht mehr aufzubegehren für ein besseres Leben. Sein Genosse Engels geht in einem Vorwort 1892 zur „Lage der arbeitenden Klasse in England“ nochmals darauf ein:

„Die Maschinenschlosser, Zimmerleute und Schreiner, Bauarbeiter sind jede für sich eine Macht, so sehr, daß sie selbst, wie die Bauarbeiter tun, der Einführung der Maschinerie erfolgreich widerstehn können. Ihre Lage hat sich unzweifelhaft seit 1848 merkwürdig verbessert; der beste Beweis dafür ist, daß seit mehr als 15 Jahren nicht nur ihr Beschäftiger mit ihnen, sondern auch sie mit ihren Beschäftigern äußerst zufrieden sind. Sie bilden eine Aristokratie in der Arbeiterklasse; sie haben es fertiggebracht, sich eine verhältnismäßig komfortable Lage zu erzwingen, und diese Lage akzeptieren sie als endgültig.“[3] Im weiteren Text heißt es dann noch:

„Die Wahrheit ist diese: Solange Englands Industriemonopol dauerte, hat die englische Arbeiterklasse bis zu einem gewissen Grad teilgenommen an den Vorteilen dieses Monopols. Diese Vorteile wurden sehr ungleich unter sie verteilt; die privilegierte Minderheit sackte den größten Teil ein, aber selbst die große Masse hatte wenigstens dann und wann vorübergehend ihr Teil...Mit dem Zusammenbruch des Monopols wird die englische Arbeiterklasse ihre bevorrechtete Stellung verlieren. Sie wird sich allgemein – die bevorrechtete und leitende Minderheit nicht ausgeschlossen – eines Tages auf das gleiche Niveau gebracht sehen wie die Arbeiter des Auslandes.“[4] Hierbei geht es nicht nur um die „besser“ Verdienenden, sondern eben auch um die führenden Arbeiter- und Gewerkschaftsfunktionäre. Es handelt sich hierbei um eine Oberschicht , die sich innerhalb des Kapitalismus wohnlich einrichtet und daher kein Interesse mehr an der Überwindung des Kapitalismus hat. Diese Oberschicht strebt in ihrer ganzen Lebensart eine kleinbürgerliche Existenz an und ist entsprechend verspießert. Engels zeigt weiter auf, daß diese Verbesserung nur augenblicklich ist, die Konkurrenz der Kapitalisten untereinander sorgt für einen Ausgleich und treibt sie weiter auf der Jagd nach Profiten um den Globus.

Dies war nun die Beleuchtung des Themas aus der Zeit, als der Kapitalismus noch im Aufsteigen war. Wie steht es damit nun im Zeitalter des Imperialismus, in dem wir heute immer noch leben. Das englische Monopol ist gefallen. An seine Stelle sind seit Ende des 19.Jahrhunderts sechs Imperialistische Länder getreten(USA, BRD, Frankreich, Japan, Großbritannien und Italien, welche sich heute die ökonomische, politische und militärische Beherrschung der Welt anmaßen. Lenin schreibt in einer Analyse der amerikanischen Gewerkschaften „Die Lage der Arbeiterbewegung Amerikas zeigt uns – ebenso wie in England – eine außerordentlich scharfe Spaltung zwischen den rein gewerkschaftlichen und den sozialistischen Bestrebungen, eine Spaltung zwischen der bürgerlichen Arbeiterpolitik und der sozialistischen. Denn – wie merkwürdig diese Worte auch klingen mögen – in der kapitalistischen Gesellschaft kann auch die Arbeiterklasse bürgerliche Politik treiben, wenn sie ihre Befreiungsziele vergißt, sich mit der Lohnsklaverei aussöhnt und lediglich darauf bedacht ist, bald mit der einen, bald mit der anderen bürgerlichen Partei ein Bündnis um scheinbarer ,Verbesserungen’ ihres Sklavenlebens willen einzugehen.“[5] Auf die Bündnisse, die wir mittlerweile kennen, wird im Artikel Bündnis für Arbeit noch mal eingegangen.

Es ist vielleicht wichtig zu wissen, daß diejenigen, die hier als Arbeiteraristokraten bezeichnet werden, ihr Handeln oftmals nicht bis zu Ende durchdacht haben. Aber woran und wie erkennt man sie? Vorneweg: Es gibt keine äußerlichen Merkmale. Denn nicht jeder der im Kapitalismus privilegiert ist ( z.B. durch Kündigungsschutz als Betriebsrat), ist ein „Verräter seiner Klasse.“ Ob ein BR(PR)-Vorsitzender oder ein Kollege im Aufsichtsrat, als Gewerkschaftsfunktionär oder als Mitglied des Bundestages; ob er ein Haus hat oder mehr verdient: Auch hier gilt der Grundsatz: Bezahlt ist nicht unbedingt gleich gekauft. Hier müssen wir erkennen, ob jemand dem Lockruf des Kapitals gefolgt ist und sich selbst zum Handlanger des Klassenfeindes macht. Wir müssen sogar soweit gehen, daß man nicht auf Lebenszeit ein Arbeiteraristokrat bleiben muß, sondern politische und gesellschaftliche Entwicklungen jedem einzelnen die Chance eröffnen, sich aus der Rolle des Arbeiteraristokraten zu verabschieden (Was in der Geschichte auch als Zwang passiert ist, als auch Arbeiteraristokraten von den Nazis in die KZ´s gesteckt wurden oder ins Exil fliehen mußten). Diese individuelle Betrachtungsweise ändert nichts daran, daß im Imperialismus die Entstehung einer Arbeiteraristokratie unvermeidlich und für die Erhaltung der Klassenherrschaft der Kapitalisten objektiv notwendig ist.

Wie wird man Arbeiteraristokrat?

Jeder, der im Betrieb als Vertrauensmann oder Betriebs(Personal-)rat oder in irgendeinem Gremium der Gewerkschaft angefangen hat, kennt diese Situation. Man ist voller Tatendrang und will nach Möglichkeit alles auf einmal verändern. Und da sitzt nun so ein „erfahrener“ oder besser gesagt eingefahrener Kollege und meint ganz lapidar: „Das bringt sowieso nichts, weil die Kollegen sich dafür nicht interessieren“. So oder ähnlich. Wenn man gut drauf ist, macht man das Spiel oft mit, aber irgendwann gibt man resigniert auf, wie es anscheinend dieser Kollege gemacht hat. Aber wenn man resigniert, dann macht man doch für die anderen keinen Finger mehr krumm und zeigt solchen Gremien die kalte Schulter. Was solche Kollegen wirklich machen, ist den Boden abgeben für die wirklichen Arbeiteraristokraten. Solche Kollegen halten ihnen aktive Kollegen vom Hals und lassen sich als Stimmvieh mißbrauchen. Eine andere Situation: man hat in seinem BR(PR)-Gremium einen Beschluß gefaßt, mit der Geschäftsleitung über eine Betriebsvereinbarung zu verhandeln. Ein halbes Jahr später ist die Betriebsvereinbarung da, nur fehlen wichtige Teile für die abhängig Beschäftigten. Der Vorsitzende des BR(PR) meint: „Wir wollten für die Arbeiter das auch erreichen und haben es nicht geschafft, weil es bestimmte Sachzwänge (finanzielle Lage des Betriebs, Konkurrenzdruck usw.) nicht erlauben.“ Solche Tendenzen bemerkt man bei diesen Kollegen nicht von Anfang an - sie wachsen. Sie fühlen sich plötzlich zu Höherem berufen. Da ist man so nach und nach nicht mehr der Kollege Betriebsratsvorsitzende, der sein Gremium vertritt, sondern man vertritt schließlich die Betriebsvereinbarung, die man in netter Atmosphäre bei der Geschäftsleitung abgemauschelt hat, gegenüber dem Gremium. Statt mit den Kollegen gemeinsam zu kämpfen, hindert man sie daran, um nicht sein Gesicht vor den Kollegen zu verlieren. Aber schließlich und endlich vertritt man die Interessen der Geschäftsleitung. Am schlimmsten sind die, die dann noch von Verbesserung für die Arbeiter reden und gegen sie handeln.

Gewerkschaftlicher Tätigkeitsbericht ´89

Wir sind nicht zurückgewichen

in dem Jahr

Die Wand

an der wir

mit unseren Rücken steh´n

hat gehalten!

Knut Becker

Als Beispiel kann man sich jede Tarifrunde anschauen. Immer wieder werden Fakten vorgelegt, die die Forderung untermauern und immer wieder kommt es zu Kompromissen, die letztendlich zu einem Reallohnverlust führen. Der Witz ist dann noch der, daß diese Reallohnverluste für die nächste Tarifrunde wieder herhalten müssen. So wird in jeder Tarifrunde seit den 80ern die Statistik über die Reallohnverluste zur Untermauerung unserer Forderung gezückt. Eine besondere Rolle kommt dann den berühmten Schlichtern zu, die unter großem körperlichen Einsatz bei Nacht und Nebel zwischen den Tarifparteien vermitteln und so meistens am frühen Morgen ein Ergebnis präsentieren, das „von beiden Seiten Zugeständnisse abverlangt“ hat. Nur daß die Arbeiter wieder einen weiteren Reallohnverlust mehr und die Unternehmer ein paar Milliarden mehr Gewinn haben. Denn jede Mark, auf die wir verzichten, ist eine Mark mehr Gewinn für sie. (Siehe Grafik „Die Metallunternehmen haben gut verdient“)

Abgesehen davon, daß in der Metallindustrie die größten Streiks im Schnitt nur alle 4 Jahre stattfinden, sinkt von Mal zu Mal die Anzahl der Streikenden. Und damit auch das Bewußtsein, daß es die Arbeiter in der Hand haben, ob sie sich für ein paar Mark ausbeuten lassen wollen oder nicht, ob sie sich wie Bettler verhalten sollen, wenn der Lohn fürs einfache Leben nicht mehr reicht oder sie sich nicht mehr länger spalten lassen wollen in Alt und Jung, in Ossi und Wessi, in Frau und Mann, in Ausländer und Deutsche. Das bringt uns auch schon zum nächsten Punkt.

Warum ist Arbeiteraristokratie so gefährlich?

Die Arbeiteraristokraten wollen sich über das ökonomische Grundgesetz[6] des monopolistischen Kapitalismus stellen. An die Stelle des sich aus diesen Gesetz ergebenden unversöhnlichen Gegensatzes zwischen Kapital und Arbeit wollen sie die Zusammenarbeit mit den Kapitalisten setzen und die friedliche Bereinigung von Konflikten mit „Versöhnung und Vernunft“. Angesichts des Klassenkampfes (Tarifflucht, Überstunden, Standortverlagerung, Steuererhöhung, Lauschangriff und inzwischen Krieg usw. usf.), den uns die Kapitalistenklasse und ihr geschäftsführender Ausschuß, die Bundesregierung, tagtäglich erklären, ist es ein Hohn, wenn diese Arbeiteraristokraten die Klassenversöhnung und –frieden praktizieren und propagieren. Damit wird die Arbeiterklasse den Kapitalisten mit gebundenen Händen ausgeliefert.

Marx stellt dazu fest: „Nur als Personifikation des Kapitals ist der Kapitalist respektabel. Als solche teilt er mit dem Schatzbildner den absoluten Bereicherungstrieb. Was aber bei diesem als individuelle Manie erscheint, ist beim Kapitalisten Wirkung des gesellschaftlichen Mechanismus, worin er nur ein Triebrad ist. Außerdem macht die Entwicklung der kapitalistischen Produktion eine fortwährende Steigerung des in einem industriellen Unternehmen angelegten Kapitals zur Notwendigkeit, und Konkurrenz herrscht jedem individuellen Kapitalisten die immanenten Gesetze der kapitalistischen Produktion als äußere Zwangsgesetze auf. Sie zwingt ihn, sein Kapital fortwährend auszudehnen, um es zu erhalten, und ausdehnen kann er es nur vermittels progressiver Akkumulation“.[7] Der Kapitalist ist also gezwungen, seine politischen Entscheidungen danach zu richten. Dies erklärt doch zumindest, was für kopflose Entscheidungen in manchen Chefetagen getroffen werden. „Manegementfehler“ haben eben System. Hier stellt sich nun die Frage, ob man im Kapitalismus überhaupt durch politische Entscheidungen die Ökonomie beherrschen kann, oder wie es Marx feststellt, daß die Politik im Kapitalismus durch die Ökonomie bestimmt wird. Wie sah es denn aus, als Kohl antrat, um den Scherbenhaufen der Sozialliberalen wegzukehren? Als er nach 16 Jahren ging, hat sich der Scherbenhaufen verdoppelt, nämlich die Arbeitslosigkeit und die Staatsverschuldung. Am Schluß fiel ihnen nichts anderes mehr ein als wieder zu versprechen, man wolle die Arbeitslosigkeit halbieren. Heute sind nun die Sozialdemokraten wieder an der Macht und wieder stellt sich heraus, daß es nicht an der Farbe des Parteibuches liegt, wie sie den Mangel verwalten und die Gewinne der Reichen unangetastet lassen. Aber es sind gerade die Vertreter der Arbeiteraristokratie, die es nicht anerkennen wollen, daß man im Kapitalismus nicht planen kann, denn jeder Kapitalist produziert für sich drauf los und hofft, daß er diese Waren auch verkaufen kann und dann erst seinen Profit realisieren kann. „Konkurrenz belebt das Geschäft“ heißt es immer noch, obwohl jedem Arbeiter klar ist, wenn die Halden von Waren wachsen und die Lagerhallen immer voller werden, daß sein Arbeitsplatz in Gefahr ist. Erst gibt’s Kurzarbeit und schließlich wird Konkurs angemeldet – wenn man Glück hat, gibt’s noch´n paar Märker Abfindung.

In dieser Situation entfaltet der Arbeiteraristokrat seine ganze Wirksamkeit, wenn er den Kollegen erklärt, daß „nicht mehr drin war“, „das man das Beste zur Sicherung der verbleibenden Arbeitsplätze getan hat“. Es ist genau dieser Opportunismus oder dieser Sozialdemokratismus, mit dem die Arbeiter vom Kampf abgehalten werden sollen. Er fällt noch auf fruchtbaren Boden, weil er mit der Übermächtigkeit des Gegners, mit der Aussichtslosigkeit des Kampfes spielt. Er zeigt scheinbar gangbare Wege und Auswege, verbunden mit Tröstung und Wecken von falschen Hoffnungen, aus der Misere auf. Es ist genau dieser Sozialdemokratismus, der diese kleinbürgerliche Schicht aus der Arbeiterbewegung hervorgebracht hat und sie befähigt, daß sie sich in der Arbeiterklasse behaupten kann. Für die meisten ist es ein scheinbar bequemerer Weg, sich von seinen Betriebsräten oder dem Gewerkschaftssekretär gegenüber dem Kapital vertreten zu lassen. Aber ist dieser Weg richtig? Ist es richtig, wenn die Erwerbslosen immer mehr werden und in den Betrieben die Überstunden in die Milliarden gehen, wenn die einen zum Nichtstun verdammt sind und die anderen sich totschuften?

Der Preis der Arbeiteraristokratie

Aber es ist einfach zu schön, wenn man die Möglichkeit hat, als einfache Kollegin vom Band oder als Maschinenschlosser ein oder zwei Mal im Jahr mit den Herren des Vorstandes zusammenzukommen in einer gepflegten Umgebung und mitbestimmen zu können. Aufsichtsräte und Mitbestimmungsgesetz heißen die Zauberwörter, die das Herz von Arbeiteraristokraten höher schlagen lassen. 1968 legte der DGB einen Gesetzentwurf vor, mit dem die Montanmitbestimmung auf alle Großunternehmen ausgedehnt werden sollte. Die Jahre gingen ins Land und am 18. März 1976 erblickte das Mitbestimmungsgesetz in einer namentlichen Abstimmung bei 22 Neinstimmen und 1 Enthaltung im Bundestag das Licht der Welt. Westsozialismus, bei weitem nicht. Schon die SPD legte Wert darauf, daß die Aufsichtsräte nicht von den Gewerkschaften entsendet, sondern von der Belegschaft gewählt wurden. Damit sollte der Gedanke des Mitbestimmens, d.h. Kapital und Arbeit sind gleichberechtigt, noch mehr verwurzelt werden. Wenn man sich dieses Gesetz genauer ansieht, kommt man schnell von diesen Sozialismusgedanken ab. Es werden nämlich zur Arbeiterseite des paritätisch besetzten Aufsichtsrates ein leitender Angestellter dazugerechnet, der auch nur von den leitenden Angestellten gewählt wird. Und man kann sich denken, daß ein leitender Angestellter die längste Zeit ein solcher gewesen ist, sollte er mit den Arbeitern stimmen. Der nächste Punkt ist der Aufsichtsratsvorsitzende. Der wird nur von den Anteilseignervertretern gewählt und hat laut § 29.2 Mitbestimmungsgesetz zwei Stimmen, wenn es bei einer vorhergegangenen Abstimmung ein Patt gegeben hat. Wer sich im Aufsichtsrat letztlich durchsetzt, dürfte jetzt klar sein. Im übrigen sind alle, auch die „Arbeitnehmervertreter“ im Aufsichtsrat nicht mehr nur auf das Wohl der Belegschaft und des Betriebes wie nach dem BetrVG verpflichte, sondern unmißverständlich auf das Wohl des Unternehmens vergattert und das heißt immer noch, um mit Herrn Schrempp zu sprechen: „ Profit, Profit, Profit.“

Dabei haben die Kapitalisten ein großes Interesse, die Arbeiteraristokraten ideologisch an sich zu binden. Sie sollen die Ideologie der Klassenversöhnung bei den Arbeitern predigen und damit die Arbeiter unter die Interessen des Kapitals unterordnen. Da wird nicht gekämpft, sondern miteinander geredet. Da werden Argumente ausgetauscht und den Kollegen weisgemacht, daß man sich das nicht gefallen läßt.

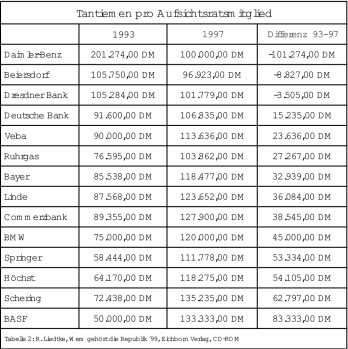

Am Ende wurden so hunderttausende von DDR-Arbeitsplätzen abgewickelt und der Widerstand war, bis auf wenige Ausnahmen, nahezu Null. Interessant sind jedoch die Tantiemen, sprich die Aufwandsentschädigung.

Wenn man sich nur die ersten der größten hundert mitbestimmten Unternehmen ansieht, ist doch ein Haufen Bares übrig.

Jetzt soll man ja nicht denken, daß die Kolleginnen und Kollegen das alles für sich einsacken, ein Beschluß des DGB- Bundesausschusses vom 7. März 1979 zur „Abführung von Vergütungen aus der Wahrnehmung von Mitbestimmungsfunktionen oder ähnlichen Aufgaben“ regelt dies.

Es dürfte nun auch klar sein, daß diese Kolleginnen und Kollegen nichts mehr von Klassenkampf hören wollen und auch nichts mehr über die Entstehung der „Mitbestimmung“. Da hat nämlich Hans Böckler, erster Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes, am 25. Januar 1951 nach einer Urabstimmung bei Eisen und Stahl in einem Spitzengespräch mit Bundeskanzler Adenauer die Montan- Mitbestimmung „durchgesetzt“, bevor die Kolleginnen und Kollegen in den Streik und damit Adenauer in der A... treten konnten.

Die Arbeiteraristokraten kämpfen daher gegen den Kommunismus und entrechten zugleich die Arbeiter. Lieber arbeiten sie mit dem Kapital zusammen, da sie sich hier immer noch ein paar Brosamen versprechen. Es ist eine, wie schon von Engels festgestellte, alte spießbürgerliche Tendenz verkommener Arbeiter, durch Klassenversöhnung mitreden zu dürfen. Dafür sind sie bereit, gegen Geld ihre Freiheit zu verkaufen, nämlich die Freiheit, gegen das Kapital zu kämpfen, um schließlich das ökonomische Gesetz des Kapitalismus außer Kraft zu setzten.

Für das Kapital sind sie also nur brauchbar, solange sie Einfluß in der Arbeiterklasse haben. Und nur solange sind sie von Bedeutung, wie sie die Herrschaft des Kapitals nicht antasten. Andersherum gesehen haben wir diesen Fall in der Geschichte schon erlebt, wenn der Faschismus ihre Dienste überflüssig macht, erhalten sie einen Tritt. Wie es auch Hans Böckler erging, als er 1933 verhaftet wurde. Aber nach dem Krieg wurde er durch den amerikanischen Imperialismus wieder hoch gepäppelt und 1949 als Vorsitzender des DGB eingesetzt und gilt bei den Gewerkschaften als Vater der Mitbestimmung. Abs, ein „neutraler“ Mann in der Montanindustrie und langjähriger Vorsitzender der Aufsichtsräte von Deutscher Bank und Siemens meinte bereits 1954 zur Mitbestimmung: „Die Regelung der Mitbestimmung wird sich, so glaube ich, auch in Zukunft bewähren, sofern sich nur die Sozialpartner wie bisher um eine loyale Zusammenarbeit bemühen und jeder bereit ist, dem anderen zu geben, was ihm gehört.“[8] (Es bleibt dem Leser überlassen, wie neutral ein Mensch sein kann, der hier so gewichtige Interessen zu vertreten hat). Dieses Zitat trifft voll auf einen stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden bei der Grundig AG zu. Anfang der 80er Jahre kriselte es im Hause Grundig und in den Werken bei Grundig Fürth und Langwasser schlossen sich die Kollegen zusammen, um sich gegen den beginnenden Kahlschlag zu wehren. Auf einer dieser gemeinsamen Versammlungen wurde auch eine Solidaritätsadresse für die kämpfenden Grundig-Arbeiter in Rovereto (Norditalien) verabschiedet. In der Diskussion um die Formulierung ergab es sich, daß dieser „Kollege“ stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender und gleichzeitig 1. Bevollmächtigter der IGM Verwaltungsstelle Nürnberg, gefragt wurde, ob die Kollegen im Aufsichtsrat von einer Schließung dieses Werkes schon gewußt hätten. Nach minutenlangem Rumlavieren und steigender Gesichtsröte gab er gegenüber den stochernden ungeduldigen Kollegen zu, daß ihm dies im Aufsichtsrat schon seit einigen Wochen bekannt sei. Besonders drastisch und umfassender werden diese Arbeiteraristokraten von Lenin schon 1920 in einem Vorwort für die deutsche und französische Ausgabe beschrieben: „Sie (die Arbeiteraristokratie d. Verfasser) wird denn auch von den Kapitalisten der „fortgeschrittenen“ Länder bestochen - durch tausenderlei Methoden, direkte und indirekte, offene und versteckte.

Diese Schicht der verbürgerten Arbeiter oder der Arbeiteraristokratie, in ihrer Lebensweise, nach ihren Einkommen, durch die ganze Weltanschauung vollkommen verspießert, ist die Hauptstütze der II. Internationale und in unseren Tagen die soziale (nicht militärische) Hauptstütze der Bourgeoisie. Denn sie sind wirkliche Agenten der Bourgeoisie innerhalb der Arbeiterbewegung, Arbeiterkommis der Kapitalistenklasse (labor lieutenants of capitalist class) , wirkliche Schrittmacher des Reformismus und Chauvinismus“[9] .Dadurch, daß es sich hier um ehemals eigene Leute handelt, ist die Gefahr so groß. Sie haben unser Vertrauen und wurden von uns gewählt, um unsere Interessen zu vertreten. Bestes Beispiel ist der Ex-Vorsitzende Steinkühler. Vom Werkzeugmacher zum Vorsitzenden der größten Einzelgewerkschaft der Welt. Von vielen Kollegen lange Jahre als Mann der Basis geachtet und auch von der Kapitalistenseite geschätzt, fiel er so ganz beiläufig über seine eigene Raffgier. Jetzt ist er dank seiner Abfindung als Unternehmensberater tätig, denn seine verdienten Leute läßt man ja auch nicht hängen. Dies zeigt auch den Widerspruch auf, in dem diese Arbeiteraristokraten leben. Zum einen geben sie sich immer mehr in die Hände der Kapitalisten und verlieren dadurch den Rückhalt bei den Kollegen. Darüber werden sie für das Kapital immer mehr erpreßbar und machen sich so immer mehr zum Komplizen der Kapitalisten, die sie, wie das Beispiel Steinkühler auch zeigt, schon mal über die Klinge springen lassen, wenn er sich ihnen nicht vollständig gefügig macht. Anscheinend hatte sich „Kollege Franz“ bei der Auseinandersetzung um die Einhaltung der Flächentarifverträge zu weit aus dem Fenster gelehnt, als er sich gegen Härte- und Öffnungsklauseln aussprach. Womöglich ließen die Kapitalisten dem Nachrichtenmagazin „Stern“ ein paar Kontoauszüge des Franz S. zukommen und das Daimler-Aufsichtsratsmitglied Steinkühler mußte wegen „Insider-Geschäften“ seinen Hut nehmen.(Siehe KAZ 243/44)

Was diese Situation auch noch so kompliziert macht, ist die Funktion der Gewerkschaften im Kapitalismus. Die Gewerkschaften stellen objektiv gesehen, auch einen Garant für sichere Ausbeutungsbedingungen dar. Gerade wenn sie kämpferisch sind, sorgen sie für den Erhalt der Arbeitskraft, die durch die Kapitalisten bei normalen Gang der Dinge kaputtgeschuftet würde. Sie tragen auch dazu bei, daß die Kapitalisten die Produktivkräfte entwickeln müssen; (im KZ ließen sie die gleiche Arbeit mit Schaufel und Schubkarren machen statt mit Bagger und Laster) Solange die Gewerkschaften den Kapitalismus als unüberwindbar betrachten tragen sie dazu bei, die Arbeiter für die Kapitalisten kalkulierbarer zu machen. Daß es im Lager der Kapitalisten ein paar Wadenbeißer gibt, die am liebsten die Gewerkschaft verboten haben wollen, bleibt davon unberührt. Sie zwingt die Kapitalisten die Entwicklung der Produktivkräfte voran zu treiben obwohl sie es selbst nicht wollen. Man steht zu seinem Wort, bei der nächsten Tarifrunde machen wir dann richtig Druck! Für die Arbeiter hingegen ist sie ein Sammelpunkt für den Widerstand gegen die Schweinereien des Kapitals. Und im Kampf gegen das Kapital erkennt der Arbeiter auch, daß dieses System Grenzen hat, die er im weiteren Kampf immer mehr gewillt ist zu überschreiten. Es ist, wie Marx es beschreibt, eine Schule des Klassenkampfes.

Arbeiteraristokratie und Kleinbürgertum

Die Ideologie der Arbeiteraristokratie speist sich aus dem Kleinbürgertum, das selbst zwischen Proletariat und Bourgeosie schwankt und von einer Vernunft, von einer höheren Macht über den Klassen träumt. Die Kleinbürger sind immer von den Launen des Kapitalismus bedroht . So sind sie einerseits am Spekulieren, inwieweit sie sich hinter die Arbeiter stellen sollen, wie es zum Beispiel in Rheinhausen passiert ist. Hier sahen diese kleinen Ladenbesitzer ihre Existenz bedroht, wenn eine Region platt gemacht wird und gingen deshalb mit den Kollegen auf die Straße. Steht die Arbeiterklasse nicht so gut da, und bekommt das Kapital die Oberhand, dann fallen auch viele dieser Kleinbürger von ihrer Selbständigkeit wieder zurück in die abhängige Beschäftigung. Und damit kommt dies reaktionäre Seite des Kleinbürgertums zum Vorschein, seine Existenz nur durch und im Kapitalismus zu verteidigen Und sich insbesondere in Deutschland auf die Seite der Stärkeren, der Obrigkeit zu schlagen. Dieses Gedankengut dringt auch in die Reihen der Arbeiter, nicht zuletzt vermittelt durch die Söhne und Töchter aus den kleinbürgerlichen Schichten. Hier muß man aber noch differenzieren zwischen dem demokratischen Kleinbürgertum, das in der Arbeiterklasse und ihren Gewerkschaften sehr wohl eine Kraft sieht, den Faschismus zu bekämpfen, und solchen, denen jedes noch so kleine Einklagen von Tarifrechten und mehr Lohn als „rote Gefahr“ erscheint und die darauf mit blindem Haß reagieren. Gerade die schlimmsten Nazischergen rekrutierten sich aus dieser Schicht. Gerade die Akademikerschicht setzte ihren Haß beim Vernichtungskrieg und in den KZ´s ein. Diese Spannbreite muß man bedenken, wenn man mit Kollegen aus dem Angestelltenbereich spricht, wo dieses Kleinbürgertum noch viel auffälliger ist als in den Werkhallen. Die Angestellten sind viel eher bereit, Leistungsdruck und Kürzungen hinzunehmen als die Arbeiter, weil man durch sein Gehalt zwar nur ein bißchen über dem Arbeiterlohn steht, aber man gilt doch als was besseres als die Leute, die sich bei der Arbeit noch die Hände schmutzig machen müssen. Diese Meinung wird schon vom ersten Ausbildungstag an gedrillt und dient nur dem einen Zweck – uns zu spalten.

Als Fazit bleibt die Feststellung: Daß diese Kleinbürger sehr wohl Bündnispartner sein können im Kampf gegen den Faschismus. Mit diesen „Krawattenfritzen“ und „Büromiezen“, wie sie manchmal auch genannt werden, kann man im Betrieb sehr wohl Politik, wenn sie unsere Kraft und Stärke als Gewerkschaft erkennen und wir sie nicht wie zarte Pflänzchen mit Glacéhandschuhen anfassen. Gerade wenn es darum geht, Schweinereien des Kapitals auf einer Betriebsversammlung anzuprangern, macht es für das Kapital einen kleinen, aber entscheidenden Unterschied, ob da jetzt die Kollegen Angestellten mit dabei sind und die Versammlung eine Stunde länger dauert. Es ist der Kostenfaktor und die Solidarität unter den abhängig Beschäftigten, die den Kapitalisten den Schweiß auf die Stirn treibt. Plötzlich werden Entscheidungen am Kantinentisch in Minuten gefällt, wofür der Betriebsrat wieder Wochen verhandelt hätte.

Wie bekämpft man sie?

Zunächst muß man sich selbst bewußt werden, in welcher Lage wir stecken und wie es um uns und unsere Klasse steht.

Die Unternehmer verdienen immer mehr. Aber wie uns die Sozialdemokraten immer weismachen wollen, daß die Gewinne von heute die Arbeitsplätze von morgen sind, dem widersprechen ihre eigenen Statistiken.

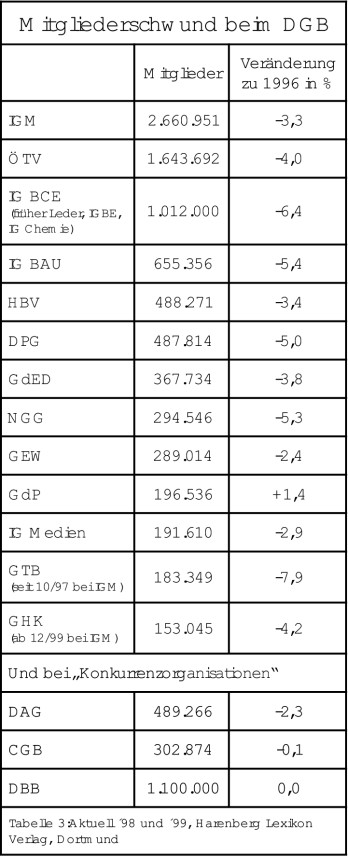

Auch dieses Sich-Selbst-In-Die-Tasche-Lügen trägt dazu bei, daß unsere Moral gebrochen wird. Und viele sehen dann nur noch einen Weg - austreten!

Wie die Tabelle zeigt, verzeichnen nahezu alle DGB-Gewerkschaften und auch Konkurrenzorganisationen Mitgliederverluste. (Einzig und allein die Gewerkschaft der Polizei kann einen Mitgliedergewinn verbuchen. Wie bekannt, ist die Polizei einer der wenigen expandierenden „Wirtschaftszweige.“) Aber geben diese resignierten Kollegen[10] damit nicht den Weg frei und der Politik dieser Arbeiteraristokraten recht und bestärken sie darin. Die Gewerkschaft das sind doch wir und solange wir in dieser Gemeinschaft sind, können wir noch kämpfen und damit haben wir überhaupt die Chance zu gewinnen. Nur sollten wir langsam davon abkommen, wegen der Eintracht und wegen der Geschlossenheit darauf zu verzichten, diese (Ver-) Führer zu kritisieren und es ihnen damit verunmöglichen, daß sie sich beim Kapital als Vollstrecker verdingen können. Da heißt es ein bißchen mehr auf die innergewerkschaftliche Demokratie zu achten, und ihnen frühzeitig zu sagen, daß sie dafür kein Mandat haben. Da muß man die Kollegen aus den Aufsichtsratsetagen runterholen und sie zur Rede stellen. Gerade solche Leute muß man wissen lassen, daß sie hier unsere Interessen vertreten sollen. Es kann doch nicht angehen, daß ein Zwickel zum ersten Vorsitzenden gewählt wird und bei seiner Dankesrede auf den Gewerkschaftstag mit dem „Bündnis für Arbeit“ putscht[11]. Bis dato ist laut Satzung der Gewerkschaftstag das höchste beschlußfassende Organ dieser Organisation und nicht sein Vorsitzender. Das gleiche gilt in einem Betriebs(Personal-)rat. Auch hier sollte man sich ruhig mal mit der Amtsenthebung im Betriebsverfassungs (Bundespersonalvertretungs-) gesetz befassen (z.B. § 23 BetrVG sieht eine Amtsenthebung bei grober Pflichtverletzung vor, wen „... ein Viertel der Beschäftigten, oder eine im Betrieb vertretene Gewerkschaft...“, dies beim Arbeitsgericht beantragen.) oder auf einer Betriebsversammlung die BR-Kollegen zurechtweisen, wenn sie anfangen, uns die Beschlüsse des Kapitals schmackhaft zu machen, anstatt zu schildern, was sie bis jetzt zur Verhinderung dieser Schweinereien getan haben. Es braucht am Anfang nur kleine, aber kollektive Schritte, damit wir wieder zu dem Bewußtsein kommen und wir erkennen, daß wir unseren Kampf und unsere Gewerkschaft wieder in die eigenen Hände nehmen müssen.

Arbeitsgruppe Gewerkschaft

1 erste englische organisierte Arbeiterbewegung, entstand 1836.

2 MEW AW, Bd.3, Dietz Verlag Berlin, 1985, S. 13

3 Marx/ Engels, Über die Gewerkschaften, Verlag Tribüne Berlin, 1979, S. 462

4 Ebenda, S. 464f.

5 W.I. Lenin,Bd.1, Über die Gewerkschaftsbewegung, Verlag Tribüne Berlin, 1976, S. 361f.

6 Es ist die Sicherung des Maximalprofits durch die Ausbeutung in den Fabriken, die Ruinierung und Verelendung der Mehrheit der Bevölkerung des Landes, die systematische Ausplünderung der Völker anderer Länder, die Militarisierung der Volkswirtschaft und schließlich Krieg.

7 MEW, Bd.23, Das Kapital, Dietz Verlag Berlin, 1962, S. 618

8 Hrsg. Arbeiterbund für den Wiederaufbau der KPD, 25 Jahre DGB – Menschlichkeit und sozialer Fortschritt,Verlag Freies Volk, 1974, S.16

9 Lenin, Ausgewählte Werke, Bd.1, Dietz Verlag Berlin, 1982, S.774

10 viele Kollegen treten vor allem unter dem Druck der Erwerbslosigkeit aus, obwohl sie hier den größten Nutzen aus ihrer Mitgliedschaft ziehen könnten, indem sie mit netten Kollegen an Seminaren der Gewerkschaft teilnehmen und sich Bewußtsein und Mut holen. Es wäre auch für die Kollegen im Betrieb wichtig, wenn die Erwerbslosen sich hier organisiert zeigen und den Kollegen klarmachen, daß sie Klassenbrüder sind und keine potentiellen Streikbrecher

11 Selbst die Kollegen im IGM-Vorstand wußten nichts von der Ankündigung eines Bündnis für Arbeit.

Spenden unterstützen die Herausgabe der Kommunistischen Arbeiterzeitung

- KAZ Nr. 292

- Übersicht

- Deutschland führt wieder Krieg!

- Widerstand gegen den Nato-Krieg

- Zum zweiten Mal: Eisernes Kreuz über Belgrad

- „Hauptsache das Feindbild stimmt’’

- INHALT

- Editorial

- Bundeslied

- Operation gelungen, Patient ...

- „Rezepte’’ in anderen Ländern gegen Erwerbslosigkeit

- Das System, auf unmittelbare Zwecke ausgerichtet, erbringt ganz andere Wirkungen als beabsichtigt

- Arbeiteraristokratie

- Wer pfeift und wer tanzt?

- Schwarzes Brett

- Organisationsentwicklung oder Organisationszersetzung?

- Solidarität mit den Zwangsarbeiterinnen statt „Standortsicherung’’ für Kriegsverbrecher/Ehrenbürger Diehl

- „Die von Clabecq’’

- Stationen des Kampfes – eine Chronologie

- Um uns selber müssen wir uns selber kümmern!

- Gewerkschaften als Versicherungsverein oder als Kampforganisation?

- Kurdenverfolgungen in der BRD

- Staatsbürgerrecht: Gegen die rassistische Kampagne der CSU!

- Freiheit für Abdullah Öcalan Frieden in Kurdistan

Wie wir wurden - was wir sind ( Walter Riester: Vom kleinen Mann auf der Straße zum Arbeitsminister der BRD)

„Mehr war halt nicht drin“, die Kollegen glaubens und wir sind gute Verhandlungspartner - oder?!?

Protestieren, kämpfen– abwiegeln lassen?

Metallerstreik in Bayern 1995: Wer kämpft kann auch feiern.