Über das Bildungssystem der BRD

Aus allen Ecken hören wir: „das Bildungssystem ist kaum noch konkurrenzfähig“ wie z.B. in der FAZ vom 5. Mai 2001. Meinen die Meinungsmacher etwa, dass es den Arbeiterjugendlichen bei neun Prozent Schulabbrechern[1] oder 15 Prozent der Schüler ohne Ausbildung hier zu Lande schlechter geht als woanders? Wohl kaum! Vielmehr spüren Vertreter von Regierung und Kapital, dass an ihrem eigenen Bildungssystem etwas faul ist.

Angesichts der klaffenden Lücken und dem damit zusammenhängenden Streit zum Bildungssystem im bürgerlichen Lager bekommt dann auch die GEW[2]-Vorsitzende Eva-Maria Stange in der FAZ (s.o.) ein paar Zeilen zugestanden, in denen einige Forderungen wie „Förderung des Zugangs zum Gymnasium“ oder „Mobilisierung aller Bildungsreserven“ und „Bildung von Anfang an“ aufgegriffen werden.

In diesem Zusammenhang darf auch die Gesamtschule einmal lobend erwähnt werden. Der Artikel der FAZ hört allerdings nicht auf, ohne dass die GEW-Vorsitzende vorher regierungsgetreu „kostenneutrale“ Konzepte favorisiert. So heißt es in dieser Ausgabe weiter: „Statt nach neuen Geldern zu rufen, könne man aber auch vorhandene Mittel umschichten, sagt sie und verweist lobend auf Nordrhein-Westfalen, das im Etat die richtigen Prioritäten gesetzt habe.“

Was es mit den in der BRD von offizieller Seite zyklisch wiederkehrenden Forderungen wie „Mobilisierung aller Bildungsreserven“, „Bildung von Anfang an“ und „kostenneutralen Finanzierungsmodellen“ auf sich hat, will nun der folgende Artikel aufzeigen.

Ökonomische und politische Gründe für Bildungsreformen

Zunächst einmal bleibt fest zu halten, dass der Produktionsprozess und das Bildungssystem dem Verwertungsprozess des Kapitals untergeordnet sind. Der Produktionsprozess aber verändert sich ständig und wirft somit seinen Schatten auf die Bildungspolitik. „Durch Maschinerie, chemische Prozesse und andre Methoden wälzt sie (die Bourgeoisie, die AG) beständig mit der technischen Grundlage der Produktion die Funktionen der Arbeiter und die gesellschaftlichen Kombinationen des Arbeitsprozesses um. Sie revolutioniert damit ebenso beständig die Teilung der Arbeit im Innern der Gesellschaft und schleudert unaufhörlich Kapitalmassen und Arbeitermassen aus einem Produktionszweig in den andern. Die Natur der großen Industrie bedingt daher Wechsel der Arbeit, Fluß der Funktion, allseitige Beweglichkeit des Arbeiters.“[3]

Aufgabe des Bildungssystems sollte es daher sein, nicht nur auf der Höhe des Produktionsprozesses zu sein, sondern diesem voraus zu sein, d.h. Fähigkeiten und Fertigkeiten zu vermitteln, die unter zukünftigen Produktionsbedingungen benötigt werden.

Sichtbar wird diese Problematik durch das „Prognosedilemma“, das durch die anarchische Produktionsweise im Kapitalismus entsteht. Heute empfiehlt es sich demnach, Informatik zu studieren, weil IT- Leute fehlen, morgen sind es wieder Lehrer, dann ist wieder von Ingenieursschwemmen, von Handwerkermangel usw. die Rede.

Die Entwicklung der Produktivkräfte unterliegt eben keinem gesellschaftlichen Plan. Dies macht die Vorhersage über den Gebrauch zukünftiger Fähigkeiten über einen längeren Zeitraum unmöglich. Gleichzeitig führt, wie oben angedeutet, die immer schneller werdende Entwicklung von Wissenschaft und Technik zu einem ständigen, massenhaften Bedarf an neuen Qualifikationen und entwertet alte Qualifikationen. Der Unfähigkeit, den Menschen die Fähigkeit und Fertigkeiten zu vermitteln, die sie als Ware Arbeitskraft in einem zukünftigen Produktionsprozess, unter einem heute noch unbekannten Entwicklungsstand der Produktivkräfte benötigen werden, soll dadurch begegnet werden, dass man den Menschen das Lernen lehrt.

Doch auch dieses Unterfangen ist mit den Schwächen der kapitalistischen Gesellschaft behaftet. Lernen lernen, ein vergleichsweise neues Unterrichtsfach, das im Übrigen bereits wieder auf der Abschussliste steht, arbeitet nicht an den Produktivkräften, sondern aus einer Kombination von herkömmlichen Lerninhalten, gespickt mit Begriffen wie Lernstrategien und Tipps aus Gedächtnistrainern usw. Der Prozess des Lernenlernens dreht sich somit im Kreis und bringt nichts wirklich Neues.

Die ständige Bildungskrise im Kapitalismus

Für die Befähigung der Arbeitskräfte zur Meisterung der Anforderung der Produktion hat also das jeweilige Bildungssystem zu sorgen. Um dies zu Gewähr leisten, müsste es sich ebenso verändern wie der Produktionsprozess - es müsste sich dem Produktionsprozess anpassen. Doch dies geschieht eben nicht und das kann es im Kapitalismus auch nicht. Die Gründe fassen wir nun in vier Punkten zusammen:

1. Schüler gemäß der Entwicklung der Produktivkräfte auszubilden, bedingt Mehrinvestitionen. Man denke nur an die dafür notwendige Ausstattung der Schulen mit Laborinventar, Computern und Medien. Doch das Geld wird im Kampf um die Neuaufteilung der Welt für Kriegswerkzeug, für die Zahlung der Zinsen, die der Staat an die Deutsche Bank und Konsorten zahlt, und durch die Nicht-Besteuerung der Unternehmen in hohem Maße verschwendet.

2. Durch den späten Kontakt des Lernenden zu den Produktivkräften hinkt der Lernende der Entwicklung der Technik stets hinterher. Was er gestern gelernt hat, ist heute nicht mehr anwendbar.

3. Durch die anarchische Produktionsweise kann nicht geplant werden, was morgen an Wissen benötigt wird. Daher kommen die durch Panik motivierten Prognosen, die im Widerspruch zu einer vernünftigen gesellschaftlichen Planung stehen.

4. Die Entwicklung der Produktivkräfte bedingt nicht bei allen Produzierenden ein gehobenes Maß an Fachwissen. Das mag ein Zitat von Marx verdeutlichen: „Andrerseits reproduziert sie (die Bourgeoisie, die AG) in ihrer kapitalistischen Form die alte Teilung der Arbeit mit ihren knöchernen Partikularitäten. Man hat gesehn, wie dieser absolute Widerspruch alle Ruhe, Festigkeit, Sicherheit der Lebenslage des Arbeiters aufhebt, ihm mit dem Arbeitsmittel beständig das Lebensmittel aus der Hand schlägt und mit seiner Teilfunktion ihn selbst überflüssig zu machen droht.“[4] Die „knöchernen Partikularitäten“, sind in erster Linie Ausdruck einer nach körperlichen und geistigen Anforderungen gegliederten Produktion, die selbst aber auch noch mal in zahllose Bereiche aufgeteilt wird. So ist Handarbeit nicht gleich Handarbeit. Diese Produktion verdammt Teile der Gesellschaft zu stupider, niveauloser Tätigkeit oder eben zur Erwerbslosigkeit.

Aus diesen genannten Gründen ergibt sich:

1. Die Schulen werden weiterhin als Kostenfaktor stiefmütterlich behandelt werden. Eine Ausnahme bleiben die wenigen Schulen, die direkt von einzelnen Konzernen oder lobbyistischen Fördervereinen für ihre Zwecke missbraucht werden. Das neue Modewort in dem Zusammenhang ist „sponsoring“. Folgendes zur Umschichtung vorhandener Mittel in NRW: Das Stundenvolumen der einzelnen Fächer in einem Jahrgang wird verkürzt, somit wird die Kurszahl der Lehrer und Schüler bei gleicher Stundenzahl erhöht (macht 700 statt vorher 600 Korrekturen im Jahr für den Lehrer, bzw. 11 statt 10 Fächer für den Schüler). Weiterhin werden die Auszubildenden (Referendare) gezwungen, neben ihrem Prüfungsstress in den ihnen zugeteilten Klassen mit allen Konsequenzen zu unterrichten, statt wie bisher nur in Zusammenarbeit mit den Fach- oder Klassenlehrern. Obendrein wurde ihnen 40% der Zuwendungen gekürzt. Man sieht, die Arbeitsverdichtung macht vor keinem der Beteiligten Halt.

2. Das Kapital bleibt in dem Widerspruch befangen, dem Arbeiter nicht „zu viel“ Bildung zuzugestehen.

3. Bereits in der Schule wird ein gewisser Prozentsatz von Schülern von höherer Bildung ausgeschlossen und damit neben den Erwerbstätigen ständig ein Heer von Erwerbslosen produziert. Deshalb hält das Kapital in der BRD immer wieder am Kern des dreigliedrigen Schulsystems fest. Es liefert ihm Arbeiter, u. a. auch Spezialisten und „Bildungsreserven“, auf die im Bedarfsfall zurückgegriffen werden kann.

Doch bevor diese mobilisiert werden, wird versucht, möglichst viele Arbeitskräfte aus anderen Ländern abzuziehen[5], die obendrein mit Sprache und Kultur, mit den Gegebenheiten des Klassenkampfes in diesem Land nicht vertraut und schärferen juristischen Maßregelungen ausgesetzt sind.

Der absolute Mangel an Arbeitskräften mit bestimmten Qualifikationen nötigt die Bourgeoisie schließlich, den Arbeitern einen Teil ihres Bildungsmonopols abzugeben. Die so entstandenen Bildungskrisen führten in der Geschichte zu entscheidenden Bildungsreformen. Doch auch in der Not frisst der Teufel nicht freiwillig Fliegen, d.h. wir müssen immer, unabhängig von Stockungen in der Produktion, in revolutionären und in nichtrevolutionären Zeiten wie zur Industrialisierung und in den Achtundsechzigern ein höheres Bildungsniveau für die Arbeiterklasse einfordern.

Folgen der ersten Bildungskrise

Ihre erste große Bildungskrise erlitt die BRD nach der Sicherung der Staatsgrenze der DDR in den 60er-Jahren, weil die hochqualifizierten, kostenneutralen Fachkräfte mit Deutsch als Muttersprache aus der DDR ausblieben. Waren sie doch erforderlich, um den Anforderungen deutscher Monopole zu dienen. Also stellte sich die Frage: „Woher nehmen, wenn nicht stehlen?“

Dieser nun entstandene Mangel an qualifiziertem Nachwuchs konnte durch die Mobilisierung von Kapazitäten aus der Arbeiterklasse aus Westdeutschland, sprich, durch den leichteren Zugang zu höherer Bildung und durch die Errichtung einer Gesamtschule als neuen Schultyp beseitigt werden. Daher wurden insbesondere unter der „sozialliberalen“ Regierungskoalition in den 70er- Jahren unter Brandt gemäß dem gesellschaftlichen Protest mit dem Slogan „mehr Demokratie wagen“ die bildungspolitischen Reformen in Angriff genommen, um eine Umschichtung von Arbeiterkindern in höhere Schulformen als die ihr zugedachte Hauptschule zu ermöglichen (z.B. neben der Einführung von Gesamtschulen, Gesamthochschulen, Kollegs, Weiterbildungseinrichtungen, die finanzielle Förderung während des Besuchs von Bildungseinrichtungen wie Schüler-BAFöG, BAFöG usw.)

Doch eine Abkehr vom diskriminierenden dreigliedrigen Schulsystem konnte bis jetzt nicht erreicht werden, auch nicht durch die Gesamtschule. Die Regierungen in der BRD hielten alle daran fest, um es bei entsprechenden politischen und ökonomischen Verhältnissen zu lockern oder zu straffen.

Einige Anmerkungen zum dreigliedrigen Schulsystem

Dieser Begriff ist bislang mehrfach aufgetaucht. Dieses Schulwesen, das seinesgleichen in der Welt sucht, bleibt nach wie vor bestehen. Es wurde in Deutschland zur Zeit des kaiserlichen Ständestaates eingeführt, um die „Bäume des Proletariats nicht in den Himmel wachsen zu lassen“.

Viele Arbeiterfamilien verzweifeln im Kampf gegen die Schulbürokratie, die ihnen meist die Hauptschule empfiehlt. Sie fragen sich, ob das Kind den Kampf um den Verkauf seiner Arbeitskraft bereits verloren hat, bevor es ihn überhaupt bewusst aufnehmen konnte. Für Bourgeoiskinder und Beamtenkinder ist die Frage, das Gymnasium zu besuchen, meist schon unabhängig von der Notengebung geklärt. Bestimmte Beziehungen wie z.B. im Förderverein tun ein Übriges. Das Arbeiterkind steht somit, abgesehen von seiner ohnehin schlechteren fachlichen und sozialen Ausgangslage, nicht in Konkurrenz zu den anderen Kindern.[6] An dieser Stelle sei noch mal erwähnt, dass das Gymnasium für Arbeiterkinder in größerem Umfang dann zu Zeiten der Bildungskrise in Frage kommt, wenn die Potenziale aus bürgerlichen und kleinbürgerlichen Kreisen abgeschöpft sind.

Der Vollständigkeit halber sollte jedoch von einem mindestens viergliedrigen Schulsystem gesprochen werden, denn vier bis fünf Prozent der Schüler besuchen die Sonderschule oder die Schule für Lernbehinderte. Diese „Lernbehinderten“ rekrutieren sich fast ausschließlich aus Teilen der Arbeiterklasse, aus dem Lumpenproletariat oder aus Asylbewerberkindern. Diese Kinder sind es, die später die Drecksarbeit erledigen und dem Spott der Gesellschaft, bzw. körperlichen Angriffen ausgeliefert sind. Zu erwähnen bleibt noch das andere Ende der Wippe, die Privatschulen, die in ihren verschiedenen Formen von der Bourgeoisie und dem gehobenen Kleinbürgertum bemüht werden. Dies gilt besonders dann, wenn diese Kinder sich „zu dumm anstellen“ und das Gymnasium trotz aller Stützen nicht schaffen. Ein Schulgeld ab 250 DM monatlich pro Kind, je nach Verdienst, wie in Privatschulen, besorgt die nötige Förderung, um das Kind in der gesellschaftlichen Klasse zu halten.

Doch nun zurück zur Dreigliedrigkeit: Eine fundierte und wissenschaftliche Begründung für dieses Schulsystem sucht man vergebens. Heute wird in der BRD zur angeblichen Begründung des dreigliedrigen Schulsystems die den Herrschenden dienende Pädagogik und Psychologie zu Hilfe genommen. „Zufällig“ erwies sich das schulische Überbleibsel aus der Zeit des Ständestaates genau als die passende Organisationsform für unterschiedliche „Begabungstypen“ unter den Kindern. Diese angeblichen „Begabungstypen“ sind:

1. Der „Hauptschultyp“, der in allen Fächern unterdurchschnittlich begabt ist, dafür aber mit praktischen Fähigkeiten ausgestattet ist.

2. Der „Realschultyp“, der in allen Fächern durchschnittlich bis überdurchschnittlich begabt ist und technisch oder kaufmännisch interessiert ist.

3. Der „Gymnasialtyp“, der in allen Fächern überdurchschnittlich bis außergewöhnlich begabt ist, aber unfähig zu praktischen Tätigkeiten ist.

Entsprechend gestalten sich die Lerninhalte. In der Hauptschule werden die Inhalte vermittelt, die eine Unterordnung unter die Produktion Gewährleisten, das Gymnasium fördert eine möglichst vielseitige Entwicklung der Schüler mit der Option, Führungs- und Leitungsaufgaben zu übernehmen.[7] Es wird deutlich, dass dieses dreigliedrige Schulsystem nichts mit der angeblichen „Begabung“ der Kinder zu tun hat, sondern der „Vererbung“ von Aufgabenbereichen von Generation zu Generation innerhalb der kapitalistischen Klassengesellschaft in der BRD geschuldet ist.

Auch die Gesamtschule, ein Kompromiss aus den Forderungen der Arbeiterbewegung, der fortschrittlichen Pädagogen sowie den Verwertungsbedürfnissen des Kapitals ist letzten Endes nichts anderes als eine Verschachtelung dieses Prinzips. Die offene Selektion erfolgt ab dem siebten Schuljahr (ab der 5. Klasse sonst) mit der Aufteilung in Grund- und Erweiterungskurse. Besonders die Hauptfächer, wie Fremdsprachen, Mathematik und Deutsch geben den Ausschlag. Schon nach kurzer Zeit übersteigen die Lernmethoden oder -inhalte, wie auch in Realschule oder Gymnasium, die Kenntnisse der Eltern von Arbeiterkindern, was eine direkte Unterstützung unmöglich macht. Der Schulabschluss, bzw. die Option auf das Abitur, wird je nach Kombination dieser Kurse erteilt. Viele Kinder leiden stark unter dem Zwang, Erweiterungskurse anstreben zu müssen und unter dem somit ständigen leistungsbedingten Ausgliedern aus den Freundeskreisen, da die Kurse immer wieder neu zusammengezimmert werden. Es entsteht eine stärkere innere Hierarchie unter den Schülern als an den anderen Schulen.

Das dreigliedrige Schulsystem ist ein Indiz dafür, dass die BRD in Sachen Bildungswesen nicht einmal auf der Höhe der Entwicklung anderer bürgerlicher Staaten ist.

Diesem Konzept stellen wir die Äußerung des tschechischen Pädagogen des 17. Jahrhunderts J.A. Komensky entgegen, der die Aufgabe des Unterrichts in seinem Hauptwerk (didactica magna) folgendermaßen beschrieb: Die Didaktik ist die Kunst, alle alles zu lehren, was letztendlich die Abschaffung des hierarchisch gegliederten Schulsystems bedeutet.

Arbeitsgruppe Bildung und Erziehung

1 Der Anteil ausländischer Hauptschüler in Deutschland ist dreimal so hoch wie der der deutschen, 40 Prozent der Schüler türkischer Herkunft verlassen die Schule ohne Abschluss. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat prognostiziert, dass bis zum Jahr 2010 insgesamt 660.000 junge Ausländer ohne Schulabschluss dastehen werden. (Gertz, Holger: Eine Klasse für sich, in: Süddeutsche Zeitung vom 5. Juli 2001, S.3)

2 Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft

3 Karl Marx, Das Kapital, Bd. 1, S.511

4 Lehrbuch der politischen Ökonomie, Berlin 1955, S.126

5 vgl.: Fachkräftemangel und GreenCard ... in dieser Ausgabe.

6 Laut Statistik der Gewerkschaftszeitung Erziehung und Wissenschaft beträgt die Anzahl der Hauptschüler insgesamt 40 Prozent. Arbeiter, die 38 Prozent des gesamten Schülerpotentials stellen, müssen 58,1 Prozent ihrer Kinder zur Hauptschule schicken. Nur jedes zehnte Arbeiterkind geht zum Gymnasium. Von sog. Selbstständigen mit Beschäftigten, die 7,4 Prozent der Schülerschaft stellen, gehen 44,8 Prozent auf das Gymnasium. Bei den Beamtenkindern sind es 58,3 Prozent, die das Gymnasium besuchen. Sie stellen 10 Prozent der Schülerschaft. Siehe Ausgabe 12/2000, S.24

7 vgl. allgemeine Richtlinien für Hauptschulen und Gymnasien

Einige Aspekte der direkten Einflussnahme des Kapitals

auf Schule und HochschuleI

- Das Bildungswesen aller kapitalistischen Nationen steckt in einer Krise. Diese Krise ist in der BRD besonders tief. Die Gründe liegen hierbei in notwendigen, aber jahrzehntelang nicht durchgeführten Reformen. So wird auch immer erst reagiert, wenn der Mangel offenbar wird. (siehe hierzu auch: „Fachkräftemangel und Green Card – imperialistische Konkurrenz und reaktionäre Lösungen“)

- Das Bildungswesen der DDR war, im weltweiten Vergleich gesehen, weit moderner als das vieler kapitalistischer Länder. Als Eckpunkte sind hierbei zu sehen (ausgenommen sind hier die inhaltlichen Ansprüche des DDR-Unterrichts): ausgebaute vorschulische Erziehung, Einheitlichkeit der Schulausbildung bis zur 10. Klasse, polytechnischer Ansatz, die Möglichkeit der Verbindung von Berufsbildung und Abitur. Diese vielversprechenden Ansätze wurde mit der Einverleibung der DDR zerschlagen, indem das marode westdeutsche Bildungssystem übergestülpt wurde.

- Die Kürzung der Mittel für Bildung durch den Staat äußerte sich in den vergangenen Jahren in finanziellen und personellen Kürzungen aller Bundesländer. Überfüllte Klassen, Unterrichtsausfälle, Zusammenstreichung der Lehrpläne, überforderte Lehrer. Demgemäß muss sich die BRD, was die Staatsausgaben für Bildung betrifft, laut einer OECDII -Studie mit Platz 15 von 29 begnügen. Frankreich, Korea und die USA gaben erheblich mehr als die BRD für das Bildungswesen aus. Die 12-14jährigen Schüler erhalten weniger Unterricht als im OECD-Durchschnitt, und auch in Naturwissenschaften/Mathematik z.B. erheblich weniger als in Australien und Österreich.

- Damit hängt zusammen, dass die Beschäftigten im Bildungsbereich zu den am meisten belasteten Berufsgruppen gehören. 56 bis 60 % aller Lehrer gehen aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig in den Ruhestand. Auf einen Lehrer kommen in der BRD 21,6 Grundschüler. Der OECD-Durchschnitt liegt bei 17,1. In Ostdeutschland wurden Lehrer und Erzieher entlassen, überall die Klassen- und Gruppenfrequenzen heraufgesetzt und gleichzeitig die Lehrerarbeitszeit in allen Bundesländern um bis zu vier Stunden auf durchschnittlich 47,5 Stunden pro Woche erhöht.

- Überwachung macht vor der Schule nicht halt. Um dieselbe zu rechtfertigen, werden Fälle wie Mehmed in München nicht nur rassistisch breitgetreten. Es wird an einem Bild gearbeitet, das Kinder und Jugendliche zunehmend als Störfaktor darstellt, die „außer Rand und Band“ seien. Wenn Polizisten Drei- bis Fünfjährige anzeigen (wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt, Vortäuschung einer Straftat oder umweltgefährdender Abfallbeseitigung), dann wird dadurch die Kinder- und Jugendkriminalitätsstatistik in die Höhe getrieben. Geschaffen wird dadurch ein Sicherheitsbedürfnis, um mit diesen „Monsterkids“ irgendwie fertig zu werden. Der hessische Innenminister Volker Bouffier (CDU) fordert deshalb eine Videoüberwachung von Schule und Schulhöfen – da klingelt nicht nur die Kasse von Siemens.

- Andererseits sind Kinder und Jugendliche auch potentielle Käufer. Rund 10 Mio. Kinder zwischen 6 und 17 Jahren verfügten 1998 über eine Kaufkraft von 19,5 Mrd. DM. Das Kapital hat die Schule als Werbefläche entdeckt. „SCHOOL“, eine Tochterfirma der „Junge Medien Marketing Service (JMMS)“, hat sich zum Spezialisten für Werbung in der Schule entwickelt. In Offenbach werden an 35 Schulen Fassaden, Gebäude und Schulhöfe als Werbeflächen vermietet. Geworben wird – „kinder- und jugendgerecht“ – für Erfrischungsgetränke, Inline-Skates und Computerspiele. In Berlin ist es jede achte Schule, die auf diesem Weg Geld einnimmt. Die Mehreinnahmen durch Werbung führen zu einer weiteren Polarisierung der Schulen. Denn wo vom Staat nicht mehr finanzielle Mittel eingefordert werden, bleibt nur noch die Frage nach der Attraktivität der Schule als „Werbungsstandort“: Wo wird nämlich eher geworben? In der Schule eines Villenvororts oder in einer Schule im Arbeiterviertel.

- Doch man lässt die Unternehmen mittlerweile auch ganz direkt auf den Lehrbetrieb Einfluss nehmen. Das Carl-Schiller-Gymnasium in Berlin-Marzahn lässt sich seinen Umzug von der privaten „Schulpartner GmbH“ managen. Diese Firma stellt 20 Berliner Schulen – zunächst kostenlos – einen ihrer Schulmanager zur Verfügung. Dieser übernimmt somit die Aufgaben der Schulverwaltung und kümmert sich darüber hinaus um Sponsorenakquisition, Schulrenovierung und Qualitätsmanagement. Dies soll so lange gehen, bis sich diese Schulmanager aus den Mehreinnahmen selbst finanzieren. Ausgesprochenes Ziel der Firma ist es „unternehmerisches Denken einzuführen“.

- Doch auch im Hochschulbereich mischen die deutschen Konzerne munter mit: in Niedersachsen z.B. hat das Bertelsmann-eigene „CHE (Centrum für Hochschulentwicklung)“ die komplette Hochschulplanung übernommen!

I Zusammengestellt auf Grundlage des Artikels „Bildungspolitik der >neuen Mitte<“ von Horst Bethge, bildungspolitischer Sprecher der PDS, veröffentlicht in „Z“ Nr. 45, März 2001

II OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung)

Spenden unterstützen die Herausgabe der Kommunistischen Arbeiterzeitung

- KAZ Nr. 299

- Übersicht

- Editorial

- Lob des Lernens

- Inhalt

- Über die Grundlage von Bildung und Erziehung

- Über das Bildungssystem der BRD

- Studenten macht euch auf zum Kampf gegen die Reaktion

- Fachkräftemangel und Green-Card – imperialistische Konkurrenz und reaktionäre Lösungen

- „Grenzen Überwinden"?

- Über das Bildungssystem der DDR

- Faschismus und Antifaschistischer Kampf gestern und heute

- Mit 280 km/h aufs Abstellgleis

- Solidarität mit Thung

- Für Milosevic eintreten ist eine Frage des demokratischen Widerstands

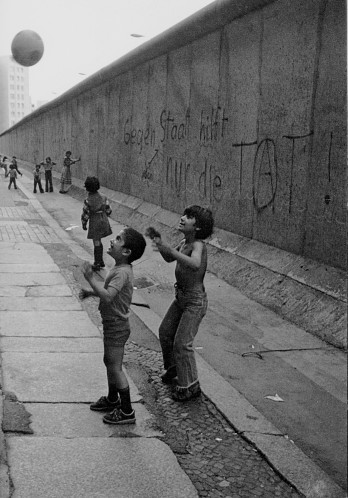

Die Sicherung der Staatsgrenze der DDR führte zur ersten grossen Bildungskrise in der BRD.

Daran mangelt es! Schülerprotest in Berlin November 98