Studenten macht euch auf zum Kampf gegen die Reaktion

Von Studenten und Intellektuellen nimmt man oft an, sie seien irgendwie kritisch und man könne etwas auf ihre Meinung geben, da sie ja studiert haben und damit ein umfassendes Wissen erlangt, womit jede Situation gut eingeschätzt werden könne. Oder man sieht sie noch in ihrer linken Tradition der 68er. Nicht gesehen werden die reaktionären Umtriebe an den Hochschulen heute und was vor 1968 war. Da hat nämlich die studierende Jugend und die werktätige Intelligenz willig die Aufgaben erfüllt, die ihnen die Monopolherren gestellt haben. In den Jahren vor 1933, also in der Weimarer Zeit, liefen viele Studenten den Faschisten nach und halfen mit, die Hochschulen zu Hochburgen des Faschismus und der Reaktion auszubauen. Nur wenige Intellektuelle leisteten damals aktiv Widerstand gegen die Nazidiktatur, wie z. B. die Chemiestudentin Lilo Herrmann[1], die Geschwister Scholl, der Lehrer Theo Neubauer oder zahlreiche Schriftsteller.

Studenten im Faschismus

Die Studenten zu dieser Zeit verstanden sich als Elite im wahrsten Sinne des Wortes und zwar als eine reaktionäre. Der Großteil der Studenten war in Korporationen[2] organisiert, welche sich durch besonderen Standesdünkel hervortaten. Also ihre Position als Studenten und spätere Stellung als werktätige Intelligenz zu manifestieren und sich als extra Stand zu behaupten. So diente auch der Antisemitismus dazu, bestimmte Gruppen von den Hochschulen oder zumindest aus den Korporationen, die hohes Ansehen zu dieser Zeit genossen, auszuschließen, um damit seinen bereits privilegierten Status noch mehr anzuheben. Sie waren es, die zu dieser Zeit, und zwar schon 1919, einen institutionellen Antisemitismus in ihren Verbänden umsetzten und nicht zögerten ihre Begeisterung für den Nationalsozialismus kundzutun. Unter ihnen vor allem Juristen, Lehrer, Mediziner und die an hohen Schulen ausgebildeten Verwaltungsbeamten. Irgendwoher mussten ja die willigen Akademiker des Faschismus kommen, die in der Justiz, der Polizei und in der Verwaltung die brutalsten Unterdrückungsmaßnahmen gegen die Arbeiterklasse durchführten.[3] Eine große Zahl von Geisteswissenschaftlern war eifrig damit beschäftigt, immer menschenverachtendere, faschistische und rassistische Ideologien zur Rechtfertigung der faschistischen Gewaltherrschaft zu entwickeln. Naturwissenschaftler entwickelten immer grausamere und heimtückischere Mordinstrumente, mit denen die deutschen Faschisten fremde Völker überfielen und Millionen Menschen in ihren KZs umbrachten.[4] Die Geisteshaltung und die politischen und ideologischen Vorstellungen, die sie in die nationalsozialistische Herrschaft einbrachten, wurden in der Zeit zwischen 1918 und 1933 auf den Hochschulen geprägt und gefestigt. 60 Prozent der Studenten in der Weimarer Zeit gehörten Verbindungen an. Nur fünf Prozent waren in Hochschulgruppen der Weimarer Parteien. Das restliche Drittel der nichtorganisierten Studenten tendierte in Fragen der Hochschulpolitik zur Haltung der Korporationen. So standen die Mehrzahl der Studenten, die in den Anschauungen der Wilhelminischen Monarchie verwurzelt waren, im Widerspruch zum neuen Staat.[5]

Antisemitismus

Zwei Beispiele sollen verdeutlichen, wie in verschiedenen Fachbereichen Antisemitismus vertreten wurde. Der Medizin-Student, Freiherr Otmar v. Verschuer, ein Mitglied des Vereins Deutscher Studenten (VDSt), deklarierte die „Vererbungs- und Rassenwissenschaft als Grundlage völkischer Politik“. Sein Programm gipfelte in rassenbiologischen Leitsätzen, in denen er Regeln zur Reinhaltung des Blutes aufstellte und den Staat als biologischen Organismus definierte, der als größten Reichtum „gutes Volksmaterial“, also Erbmasse, besitzen müsste. Aber nicht nur Studenten widmeten sich diesen rassistischen Anschauungen, auch die Universitätswissenschaftler, wie der Zoologe Professor Plate in Jena. Obwohl im Lehrfach Zoologie schwer zu erwarten, wurde den Studenten auch eine Darstellung der Rassen des deutschen Volkes zuteil. Alles war unter dem Motto, dass „ein Volk“ nur dann hohe kulturelle Leistungen hervorbringe, wenn es möglichst „reines Blut“ besitzt und sein kulturelles Leben von “Einflüssen fremdrassigen Ursprungs“ fern hält. So kommt es auch, dass sich die Studenten – die „Elite“ des Volkes – als „rassisch“ höherwertig vorkamen.

Man kann sagen, dass die Korporationen durchweg antisemitisch waren; bis auf den Verband der Darmstädter Korporationen, der bereits im Dezember 1919 erklärte, dass ihm antisemitische Tendenzen fern lägen. Fast alle großen Korporationen nahmen in ihrer Satzung einen Arierparagraphen auf, der besagte, dass nur derjenige Mitglied werden könne, der bis zu den Großeltern keine Juden in seiner Familie gehabt habe. Die berüchtigte arische Großmutter ist also keine Erfindung der NS, sondern gehört zur Bildungstradition deutscher Korporationen. [6]

Burschenschaften heute

In dem NPD-Parteiorgan Deutsche Stimme (DS) ist von dem Redakteur Jürgen Schwab (selbst Burschenschaftler) zu lesen, dass Burschenschaften und völkisches Denken untrennbar seien. Auch betont er die enge Verbundenheit der Burschenschaften mit der NS-Bewegung. Was damals geschah, strebt Schwab auch heute an: die Radikalisierung völkischen Denkens innerhalb der Deutschen Burschenschaft (DB), des Dachverbandes von etwa 120 Männerbünden aus Deutschland und Österreich. Die Burschenschaftermehrheit steht in diesem Punkt auch hinter ihm. Seit einiger Zeit wird die DB vom Nationaldemokratischen Hochschulbund (NHB) der NPD unterstützt, indem er die studierenden Leser der Deutschen Stimme auffordert, in eine Burschenschaft einzutreten. Die DS wirbt länger schon für den radikal-völkischen Flügel der DB. Ein Ziel des NHB dürfte es sein, sich innerhalb des DBs eine stabile politische Basis an den Hochschulen zu schaffen. Zwar sind Mehrheiten für radikal-völkische Politik unter den Studierenden zurzeit nicht erkennbar. Gelingt es jedoch, die DB auf radikal-völkische Positionen festzulegen, könnte zumindest die Bildung intellektueller Kader für die radikale Rechte in einem unabhängigen, einflussreichen und gut organisierten Dachverband gelingen.[7]

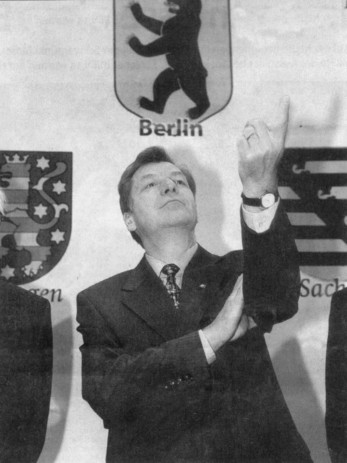

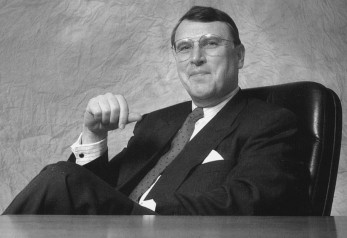

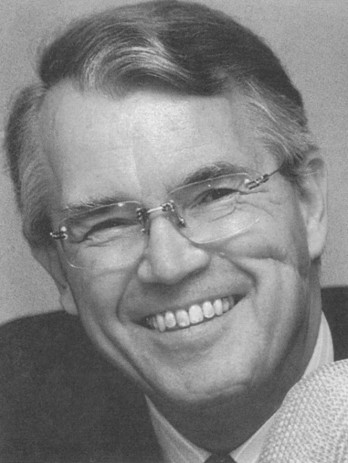

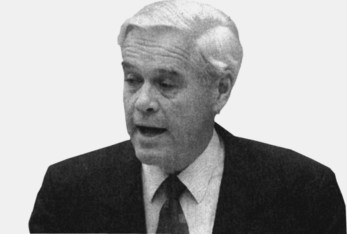

Wer glaubt, dass Burschenschaften und Korporationen überholt sind und auf kein Interesse mehr stoßen, der irrt. Was früher galt, gilt auch heute noch weitestgehend: Die Mitgliedschaft in einer Verbindung hilft immer noch höhere Posten zu erlangen. Viele führende Männer in der Wirtschaft und im Staatsapparat gehörten Burschenschaften an: Ex-Bürgermeister von Berlin Eberhard Diepgen, Ex-Außenminister Klaus Kinkel, Lufthansa-Vorstand Heiko Lange, Debis-Chef Klaus Mangold, Ex-Innenminister Manfred Kanther, Allianz-Chef Henning Schulte-Noelle, aber auch bekannte Personen aus der Unterhaltungsindustrie gehörten Burschenschaften an, wie z.B. Thomas Gottschalk.

Auch Professoren sind den Burschenschaften nicht abgeneigt, so sprach der ehemalige „Alt-68er“ SDS-Führer, Bernd Rabehl[8], am 6. Dezember 1998 vor der Münchener Burschenschaft „Danubia“. Dieser Vortrag wurde auch in der „Jungen Freiheit“ (JF) vom 18. Dezember 1998 unter der Überschrift „Ein Volk ohne Kultur kann zu allem verleitet werden“ veröffentlicht. Die Danubia (gegr. 1848, wiederbegr. 1949, Sitz München) gehört zum äußersten rechten Flügel der Deutschen Burschenschaft. So wurde beispielsweise auch nicht gezögert, den Anführer der Nazis, die einen türkischen Kollegen zusammengeschlagen haben, bei sich untertauchen zu lassen. Des Weiteren waren bzw. sind viele Mitglieder im rechtsextremistischen Spektrum aktiv. Der Danube Uwe Sauerman ist z. B. Vorsitzender des NHB. Allerdings noch entscheidender als der Ort von Rabehls Rede war das, was er gesagt hat. Er warnte davor, dass der Frieden in Zentraleuropa „sich dem Ende zuneigt“. Nun gut, das sagen wir auch, nur wir sehen die Gefahr von den imperialistischen Staaten ausgehen, vor allem von dem deutschen, und nicht durch die Nicht-Europäer. Rabehl sieht „die Bürgerkriege des Nahen Ostens, Nordafrikas, der Türkei, Jugoslawiens, Russlands ihren Einzug halten. [...] Partisanenformationen der internationalen Bürgerkriege und Kriegsschauplätze [werden] durch den Zuzug hoch-organisierter und gleichzeitig religiös oder politisch-fundamentalistisch ausgerichteter Volksgruppen, die keinerlei Interesse haben, sich in den Gastländern zu integrieren oder sich ruhig zu verhalten, [importiert].“ Rabehl unterstellt also allen Ausländern per se in Europa einen Bürgerkrieg führen zu wollen und sieht in ihnen eine Gefahr, dass sie die nationale Kultur zersetzen, da sie Europa „politisch überfremden“ würden. Rabehls düstere Heraufbeschwörung von kriegerischen Szenarien in Deutschland dient im Endeffekt, wenn sie ernst genommen würde, nur dazu, die „Ausländer“ noch stärker zu unterdrücken und sie von der Gesellschaft weitestgehend auszuschließen. Weiterhin spricht Rabehl von einer bereits vollzogenen Zerstörung der nationalen Identität und Traditionen (wir haben ja gesehen, wohin diese Traditionen 1933 geführt haben) durch die westlichen „Besatzer“, besonders durch die Amerikaner. Für Bernd Rabehl verschwimmt hier die nationale, die nationalsozialistische Kultur und Tradition der Arbeiterkultur zu „der Kultur“, die zerstört worden sei. Diese Partisanenformationen, nein, nicht nur, dass sie hier alles zerstören, tragen nun auch noch, nach Rabehl, dazu bei, dass das Vorhaben der „amerikanischen Deutschland-Spezialisten 1944/45 [...], die nationale Tradition aufzulösen, die Eliten zu entmachten und auszutauschen, die Kultur und die psychologische Disposition der Menschen zu verändern und vor allem Institutionen zu schaffen, die der Dynamik eines modernen Kapitalismus entsprachen“, 1998 nun längst verwirklicht sei. Denn Deutschland sei wegen der Amerikaner heute „ein offener Raum“, der sich ohne Substanz und Identität von außen prägen lasse und welcher Politik „nur als Marketing oder Inszenierung erträgt“. Im Endeffekt fordert Rabehl also, dass Deutschland endlich mal wieder was werden müsse, losgelöst von fremden Einflüssen und Gesetzen, die Deutschland in seiner freien Entfaltung hemmen. Das ist doch eine nette Verdrehung, Deutschland ist hier auf einmal das geprügelte Opfer, das endlich mal wieder – zumindest gleichberechtigt, mehr wäre natürlich besser – mit den anderen Mächten konkurrieren darf. Diese Forderung kommt einem aus der Weimarer Zeit sehr bekannt vor und wahrscheinlich würden in dieser Logik die Historiker nach dem Dritten Weltkrieg dann auch anfangen, diesen mit dem verlorenen Zweiten zu rechtfertigen. Interessant ist, wohin der Antiamerikanismus einen führt. War er 1968 sicher richtig, so ist er heute, wo Deutschland längst schon wieder ein erstarktes imperialistisches Land ist, sehr gefährlich. Wenn jetzt noch die „Linken“ anfangen würden, mit Deutschland zusammen gegen die USA loszuziehen, dann trügen sie dazu bei, dass Deutschland weiter gestärkt wird.

Kampfbündnis zwischen Arbeiterklasse und Studierenden

Man sieht, die Rechten sind auch heute schon wieder oder immer noch an den Hochschulen präsent und werden auch ein weiteres Mal, wenn wir nichts dagegen unternehmen, der Reaktion die Hand reichen, wenn diese brüllt: Auf zum Großdeutschen Reich. Zu unterschätzen ist neben den Burschenschaftlern auch nicht der Ring Christlich Demokratischer Studenten. Die Frage ist jedoch nun: Wie könnten sich die fortschrittlich, demokratisch denkenden Studenten verhalten, um gegen die faschistischen Umtriebe an den Hochschulen vorzugehen? Ein anderes großes Problem, und was davon auch nicht getrennt betrachtet werden kann, ist die Frage des freien Lernens und wie der Zugang zu den Hochschulen für alle möglich gemacht werden kann. Also, kurz die Frage, wie man die Unterordnung des Lernbetriebs unter die Interessen des Kapitals aufheben kann.

In der Vergangenheit gab es bereits Ideen, wie die Studenten vorgehen könnten. So beschreibt Dimitroff 1934: „Der Kapitalismus in seiner letzten Phase treibt die Kultur, die Technik, die Wissenschaft und die Kunst dem Verfall zu und raubt der Masse der Studenten jede Hoffnung, fruchtbar anzuwenden, was sie oft unter Schwierigkeiten und Opfern gelernt haben. Nur der Sozialismus eröffnet der Technik, Wissenschaft und Kunst weite Perspektiven, und während sie in den Händen der kapitalistischen Gesellschaft nichts als ein Werkzeug zur Ausbeutung und Unterdrückung sind, stellt er sie wieder in den Dienst der schaffenden Menschheit und gibt auf diese Weise dem Studium wieder einen Sinn... . Für die Studenten, für alle Intellektuellen, die nicht wünschen, zu Zerstörung und Barbarei ausgenutzt zu werden, sondern ihre Kräfte in den Dienst der Menschheit und ihres Fortschritts stellen wollen, gibt es nur einen Weg: Auf die Seite des kämpfenden Proletariats zu treten, sich den Reihen der Einheitsfront gegen Faschismus und Krieg anzuschließen und den Kampf gegen das kapitalistische System aufzunehmen. Der aus den Reihen des Volkes kommende Student, der so handelt, dient dem menschlichen Fortschritt ebenso wie dem tiefer verstandenen Interesse seiner eigenen Existenz.“

Mit allen Mitteln versucht die Bourgeoisie zu verhindern, dass die Studenten erkennen könnten, dass es für sie nur diesen Ausweg gibt, auf der Seite der Arbeiterklasse den Kampf gegen das kapitalistische System aufzunehmen.[9]Denn sie weiß sehr genau, wie wichtig es für sie ist, ob die studierende Jugend und die werktätige Intelligenz ihre Herrschaft aktiv unterstützt oder zumindest duldet, oder ob sie sich auf die Seite der Arbeiter stellt, ob sie sich als Teil der Volksmassen oder als Herren über das Volk fühlt. Die Hand voll Monopolherren kann nur herrschen, wenn sie über Menschen verfügt, die in den Schulen und Hochschulen, in den Zeitungen, in Rundfunk und Fernsehen, in Kunst und Literatur das System stärken, indem die Maßnahmen der Bourgeoisie gerechtfertigt und verteidigt werden. Auch brauchen sie Menschen für ihre Armee, für ihren Polizei- und Justizapparat, die an den Kommandostellen dieser Apparate bis hinunter in jede Abteilung und Einheit ihre Befehle ausführen und bedenkenlos gegen die Arbeiterklasse und die Volksmassen, sowie deren Organisationen loszuschlagen bereit sind. Um immer neue Methoden zu entwickeln, damit noch effizienter und schneller in den Fabriken gearbeitet werden kann, brauchen sie die Studenten. Sie brauchen Menschen, die nichts dabei finden, die ruinierte Gesundheit der Arbeiter nur so weit zusammenzuflicken, dass sie zu neuer Ausbeutung bereitstehen. Sie brauchen Menschen, die ihnen ihre Mord- und Unterdrückungsinstrumente entwickeln, wie wir es an dem Beispiel Studenten im Faschismus gesehen haben. Intellektuelle, die der Bourgeoisie dienen, sind das reine Gift für die Arbeiterklasse, weil sie ihr die Luft zum Atmen nehmen. Überall stehen sie ihr bedrohlich gegenüber: Als Richter, Mediziner, Lehrer, Vorgesetzte in den Betrieben, etc.. Der Kampf um Demokratie an den Hochschulen und in der Gesellschaft ist ein Kampf um mehr Freiräume für die Arbeiter. Denn es spielt schon eine Rolle, ob ein Arzt einen krank schreibt und Flüchtlinge kostenlos behandelt oder nicht, ob ein Richter den Arbeiter für Jahre verknackt oder freispricht oder ein Wirtschaftswissenschaftler nur neue Taktmodelle entwirft, damit die Arbeiter noch schneller arbeiten müssen. Wie sich die Studenten, die spätere werktätige Intelligenz, stellen, ist für den Klassenkampf von erheblicher Bedeutung. Die 60er-Jahre haben gezeigt, dass so ein gemeinsamer Kampf möglich ist. In dieser Zeit entwickelte sich eine breite demokratische Bewegung unter den Studierenden und den Arbeitern, die ihren Höhepunkt beim Kampf gegen die Notstandsgesetze fand und beinahe zu einem Generalstreik geführt hätte, wenn der DGB dies nicht zu verhindern gewusst hätte. 70.000 Menschen forderten am 11. Mai 1968 in Bonn den Generalstreik. Der DGB-Vorstand sollte sich nun aber durch seine Erklärung als Spalter dieser Bewegung, die aus Gewerkschaftskollegen und Tausenden Demokraten bestand, entpuppen. Indem er erklärte, dass der Bundesvorstand des DGB „einen allgemeinen Streik (Generalstreik) zur Verhinderung der Notstandsgesetze ausdrücklich ab[lehnt], denn er hält es für einen Verstoß gegen die Grundsätze der parlamentarischen Demokratie, gegen einen mit großer Mehrheit gefassten Beschluss des Bundestages zum Streik aufzurufen.[10]“ Diese Erklärung war eine gewaltige Enttäuschung für alle demokratischen Kräfte. Die rechtssozialdemokratischen DGB-Führer hatten mit dem Verzicht auf Generalstreik der SPD-Führung, in der sie ja schließlich selber drinsitzen, durch das offene Eintreten für die Bourgeoisie, den Weg in die Regierung erleichtert.[11] Aber auch wenn der Generalstreik gescheitert ist, so zeigte diese Bewegung der Bourgeoisie ganz deutlich, dass sie sich ihrer traditionellen Bündnispartner, der Studenten, nicht mehr sicher sein konnte.[12] In Frankreich zeigte sich dies am drastischsten: Die gesellschaftlichen Proteste führten dazu, dass im Mai 1968 zehn Millionen Menschen in ganz Frankreich streikten und die Studenten die Arbeiter in ihrem Kampf unterstützten. De Gaulle sah schon das Ende der 5. Republik kommen. Durch einen raffinierten Zug seinerseits, konnte er die Arbeiter jedoch dann wieder beschwichtigen und sie dazu bewegen, letztendlich doch zurück in die Fabriken zu gehen. Eine große Schuld, dass diese Positionen nicht gehalten werden konnten, trugen genauso wie in der BRD auch die Gewerkschaftsfunktionäre. Aber man hat zu dieser Zeit doch gesehen, wie wichtig es ist, dass die Studenten der Bourgeoisie als Bündnispartner abtrünnig werden. Auch wenn die Notstandsgesetze nicht verhindert werden konnten, was eigentlich ein Skandal ist angesichts der Massen, die sich dagegen engagiert haben, konnten die Hochschulen reformiert werden (zwar auch nicht immer im Sinne der Studenten, aber der ganze Muff war zumindest nicht mehr selbstverständlich und der eine oder andere Reaktionär wurde z.B. durch frühzeitige Pensionierung aus den Hochschulen entfernt).

Wie sieht es heute mit den Studierenden aus?

Im Moment konzentrieren sich die Studierenden nur auf ihre Hochschule: Ihr Mittel, um ihrem Protest Ausdruck zu verleihen, und die politischen Forderungen gehen nicht über diese Grenze hinaus. Wie effektiv kann also die Protestform Streik an einer Hochschule sein?

Zum einen hat er symbolischen Charakter, indem gezeigt wird, dass der Uni-Betrieb, so wie er abläuft, weder akzeptiert wird noch weitergehen kann. Zum anderen kann er Zeit und Raum schaffen, wenn keine Lehrveranstaltungen mehr stattfinden, um eigene Vorlesungen abzuhalten, oder an Forschungsprojekten zu arbeiten, sich mit Lehrinhalten kritisch auseinanderzusetzen oder Arbeiter, bzw. aktive Gewerkschafter einzuladen, um ein gemeinsames Vorgehen zu besprechen. So können vielleicht neue Strategien, die über diesen Streik hinausgehen, entwickelt und ein Hauptnenner gefunden werden, der die verschiedenen Interessen der Studierenden (denn die Studierenden, die ein Interesse verfolgen, gibt es auf Grund ihrer unterschiedlichen materiellen Lage nicht) „vereint“. Das, wozu man den Streik benutzt, ist das eigentlich Wichtige. Ein „Unistreik“ als Druckmittel, so wie bei einem Arbeiterstreik, funktioniert nicht. Bei einem Arbeiterstreik verweigern die Arbeiter die Ausbeutung ihrer Arbeitskraft. Eine solche Ausbeutung findet an Hochschulen genauso wenig statt, wie eine materielle Produktion, die durch einen Streik der Arbeiter gestört wird. Auch bedeutet Streik nicht immer gleich, dass fortschrittliche Forderungen aufgestellt werden. So wurden beim letzten Uni-Streik 1997 demokratische Forderungen gleich neben ständischen aufgestellt oder sogar miteinander vermischt. Auch wurde weder geklärt, wie nun eigentlich Druck auf den Staat ausgeübt werden kann, um eine Verschlechterung der Studienbedingungen zu verhindern, noch, wie reaktionäre Professoren nun endlich von der Hochschule entfernt werden können.

Hier ein paar der Forderungen[13]:

Denn die politischen Aussagen der Vollversammlungen, das Entscheidungsorgan über den Streik, sind eine merkwürdige Mischung von konkreten Forderungen nach Verbesserung der Studienbedingungen an den Universitäten (nach dem Motto: Wie studiere ich besser, effektiver und schneller? – also eher ständischen Forderungen) und der Formulierung einer allgemein gehaltenen „gesamtgesellschaftlichen Dimension“ des „Studentenstreiks“. Zu den ständischen Forderungen gehören:

- Forderungen nach besser ausgestatteten Bibliotheken

- mehr Lehrpersonal

- angemessenere Finanzierung der Hochschulen

- Es gibt natürlich auch demokratische Forderungen an den Hochschulen, aber diesen Forderungen könnte noch einiges folgen und eine gesamtgesellschaftliche Kritik bleibt immer nur an der Oberfläche und sehr allgemein:

- offener Hochschulzugang für alle, leider bleibt diese Forderung sehr unkonkret und bei Forderungen nach Abschaffung des NC[14] oder etwa nach einem Hochschulzugang ohne Abitur geht oft nur ein Raunen durch die Vollversammlung.

- Verbot von Studiengebühren. Das ist eine Forderung, die man erst mal stützen kann, aber weitergehend wäre eine Forderung, wie z.B. „Die Reichen sollen zahlen“. Das ist jedoch vielen Studierenden schon wie der zu radikal.

- Forderung nach Demokratisierung der Hochschule.

- gleichberechtigter Zugang ausländischer Studierender.

- Ablehnung eines Zweiklassenstudiums, wie es u.a. dem ehemaligen Bundespräsidenten Herzog mit einem berufsqualifizierenden und einem allgemeinen Studienabschluss vorschwebt.

- oft bleibt alles bei einem moralischen Appell für „mehr soziale Gerechtigkeit“, „gegen Bildungs- und Sozialabbau“ oder die „soziale Kälte“ wird beklagt.

- eine Politik, die sich „einzig und alleine den Gesetzen des Marktes und der Gewinnmaximierung unterwirft“, wird beklagt.

Forderungen nach antifaschistischen Lehrinhalten oder gegen reaktionäre Professoren fehlen völlig und, wie bereits erörtert, gehen selbst die demokratischen Forderungen nicht weit genug.

Der ReferentInnenrat des Studentenparlaments der Humboldt-Universität in Berlin, bildet dabei eine begrüßenswerte Ausnahme. Er setzt sich dafür ein, dass an dem Gebäude Luisenstraße 56 eine Gedenktafel angebracht wird, die darauf hinweisen soll, dass zwischen 1939 und 1944, „wissenschaftliche“ Pläne zur zwangsweisen Umsiedlung, Vertreibung und Ermordung von 25 bis 50 Millionen Menschen Osteuropas, die als „rassisch unerwünscht“ galten, entwickelt wurden. Außerdem wurden ab 1938 etwa 2.500 Leichen der im Gefängnis Plötzensee hingerichteten Menschen in das Gebäude geliefert. Dort wurden sie unter strengster Geheimhaltung zu Forschungszwecken missbraucht und anschließend verbrannt. Noch stellt sich die Universitätsleitung quer und bezeichnet ein provisorisches Anbringen der Tafel als Missachtung des Denkmalschutzes, unter dem das Gebäude steht.[15]

Es gibt noch mehr zu tun!

Die Hochschulen bieten wirklich ein breites Feld der Betätigung, da ihnen die reaktionären Inhalte einfach nicht ausgehen, so gibt es genügend rechtsextreme Professoren, Seminare in Kooperation mit dem „Verein Deutscher Sprache“ gegen die Verundeutschung der „Doitschen Sprache“, den Ring Christlich Demokratischer Studenten (RCDS) und insbesondere die Männervereine. Die ständige Verschlechterung des Hochschulrahmengesetzes (HRG) bietet auch viel Angriffsfläche für Proteste. Durch die Grundgesetzänderung der Großen Koalition Ende der 60er Jahre wurde auf Grund der Studentenproteste die rechtliche Grundlage für das Hochschulrahmenrecht geschaffen (die Bundeskompetenz für eine Neuordnung des Hochschulbereichs wurde hergestellt, Art. 91 b GG). Denn obwohl ein deutlicher Bedarf an möglichst vielen hochqualifizierten Fachkräften bestand und eine Reform im Sinne der Bourgeoisie gewesen wäre, reagiert sie trotzdem nur, wenn sie Druck von außen erhält. Durch dieses Hochschulrahmengesetz, das erst Mitte der 70er-Jahre (26. Januar 1976) verabschiedet wurde[16], konnten nun vom Bund aus die Studierendenzahlen erhöht werden. So entwickelten sich die Immatrikuliertenzahlen seit 1960 von 291.000 Studierenden auf 1.85 Mio. (1995). Das HRG stellte einen massiven Eingriff des Bundes gegen die Kulturhoheit der Länder dar. Der Imperialismus hat hier gegen seine eigenen föderalistischen Gesetze verstoßen, um die Hochschulen stromlinienförmig auszurichten. Es wurde ein Ministerium geschaffen, das im Grundgesetz nicht vorgesehen war: Das Bundesbildungsministerium (deshalb auch die Grundgesetzänderung). Der damalige Bundesbildungsminister Hans Leussink[17] setzte sich für das HRG ein, um „ein leistungsfähiges und zugleich wandlungsfähiges Hochschulsystem“ zu schaffen, „das den zukünftigen Entwicklungen in der Wissenschaft und den Anforderungen der Gesellschaft Rechnung trägt“. Das HRG sollte garantieren, dass die Hochschulreform in allen Bundesländern einheitlich durchgeführt werden kann. Neben dem Bedarf an Fachkräften, sollte an den Hochschulen auch wieder für Ruhe gesorgt werden, wie z. B. mit dem Ordnungsrecht (s. u.). Die Studenten wurden im Endeffekt total politisch entrechtet und die Ausrichtung der Wissenschaft reaktionärer. Die Studenten und die werktätige Intelligenz sollten damit wieder zu willigen Handlangern der Monopolbourgeoisie gemacht werden.[18] So wurden im HRG Anfang der 70er-Jahre folgende Regelungen festgehalten:

Ordnungsrecht:

In direkter Folge der politisch bewegten Jahre der Studentenbewegung wurde per Beschluss des Vermittlungsausschusses ein Ordnungsrecht verankert, welches „im Gegensatz zur ursprünglichen Regierungsvorlage von 1970 [...] die befristete Verweisung von der Hochschule in Fällen von Anwendung, Aufforderung oder Bedrohung mit Gewalt möglich macht“[19]. Damit sollte die Möglichkeit geschaffen werden, missliebige Studenten möglichst schnell loszuwerden, selbst wenn sie nicht einmal nach den Gesetzen der bürgerlichen Justiz bestraft werden konnten. Jede politische Betätigung an den Hochschulen sollte untersagt werden und für deren Einhaltung sollte eben mit der Ordnungsstrafe gesorgt werden.[20] Steht das Ordnungsrecht heute nicht mehr im HRG, so lässt es sich aber doch noch in Länderhochschulgesetzen finden, wie z. B. im Bayerischen Hochschulgesetz Kapitel 8, Art. 93, zuletzt 1996 geändert.

Verfasste Studentenschaften

Im Gegensatz zum Ordnungsrecht, welches derzeit keine große Bedeutung mehr besitzt, zeigt sich in der Verankerung der verfassten Studentenschaft ein Konflikt, der bis heute nicht gelöst ist. Während § 20 des HRG-Entwurfs vom 25.02.1971 noch eindeutig regelte, dass „zur Wahrnehmung der hochschulpolitischen, sozialen und kulturellen Belange der Studenten (...) die Studenten einer Hochschule die Studentenschaft [bilden]“, fand sich im § 41 des letztlich verabschiedeten Gesetzes die Regelung, dass „das Landesrecht“ Verfasste Studentenschaften „vorsehen kann“. Auch dieses wieder von der SPD ein Zugeständnis an die konservativen Kräfte, aufgrund dessen Bayern und Baden-Württemberg (und für eine begrenzte Phase auch Berlin) gegen bestehende Studentenschaften vorgingen und sie zerschlugen.[21] Die KuMi[22]-Bürokraten wussten genau: Ohne ASten und Fachschaften, die den Kampf der Studenten organisieren, verliert die demokratische Studentenbewegung viel von ihrer Schlagkraft.

Mitbestimmung

Den Studenten wurden mit diesem HRG alle demokratischen Rechte, wie Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit und Koalitionsfreiheit genommen. Mit Berufsverboten, Ordnungsrecht, Hausordnungen, Angriffen auf die verfassten Studentenschaften und deren politisches Mandat bis hin zu ihrer völligen Zerschlagung sollten die Studenten eingeschüchtert und mundtot gemacht werden. Der Studentenschaft wurde zwar ein Mitbestimmungsrecht eingeräumt, aber in allen Gremien sind die Professoren mehrheitlich mit 51 Prozent vertreten. Damit haben die, die am zahlreichsten an der Uni vertreten sind so gut wie keine Einflussmöglichkeiten. Die Hochschulgremien, die den Wunsch der Studenten nach demokratischer Kontrolle des Ausbildungswesens pervertieren, dienten nun dazu, dass die Studenten durch Schweige-, Kooperations- und Friedenspflicht zu geknebelten ‚Mitstimmern‘ bei der hinter verschlossenen Türen ausgehandelten Ausbildungsreform wurden.[23]Mit diesen Mitbestimmungsgremien sollen (auch heute noch) Proteste der Studierenden unterdrückt werden, denn alles kann nun in diesen Gremien ausgesessen werden, bis dann nach ein paar Monaten das Interesse der Studierenden daran verflogen ist. Aber nicht nur die Frage, wieviel Mitbestimmung man erhält, ist von Bedeutung, sondern auch – und das war eine große Streitfrage in den 60er-Jahren –, ob man überhaupt Gremienarbeit machen sollte, weil man halt zu Mitstimmern wird. Aus diesem Grund haben damals auch viele Studierende zum Gremienwahlboykott aufgerufen, weil man sich dieser Rechtlosigkeit nicht hingeben wollte.

Chancengleichheit

Selbst im Studiengebührenparagraphen, der letztendlich gar nicht verabschiedet wurde, steht noch etwas Reaktionäres drin. So heißt es nämlich im HRG-Entwurf von 1971 § 32: „Für das Studium und die Hochschulprüfungen werden von Studenten, die Deutsche im Sinne des Grundgesetzes sind, Gebühren nicht erhoben.“ Es ist sehr interessant, dass hier Deutsche im Sinne des Grundgesetzes definiert werden, das bedeutet, dass Deutsche in aller Welt (denn Deutschsein wird ja im Grundgesetz auf Grund des Blutes definiert, so heißt es in Artikel 116 (1) „Deutscher im Sinne dieses Grundgesetzes ist [...], wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt oder als Flüchtling oder Vertriebener deutscher Volkszugehörigkeit oder als dessen Ehegatte oder Abkömmling in dem Gebiete des Deutschen Reiches nach dem Stande vom 31. Dezember 1937 Aufnahme gefunden hat“ – dazu gehörten bei der Verabschiedung des Grundgesetzes Teile der SU (Ostpreußen und Polen) – keine Studiengebühren zahlen müssen, wohl aber Menschen, die schon Jahre lang in der BRD leben. Gerade eine Universität sollte doch den Anspruch haben sich keine nationalen Beschränkungen aufzuerlegen. Diese Definition, für wen keine Studiengebühren erhoben werden sollte, so die Begründung des Gesetzentwurfs, zur „Herstellung der bildungspolitischen Chancengleichheit bei[tragen]“[24]. Das ist ja nett, wie soll denn so ein Ausschluss von Menschen da zur Chancengleichheit beitragen.

Ermächtigungsparagraphen

Nicht nur auf Bundesebene wurden Reformen durchgesetzt, die den reibungslosen Ablauf des Unibetriebes Gewähr leisten sollten, auch auf Länderebene wurden solche Paragraphen verabschiedet, wie z. B. der Ermächtigungsparagraph. Mit diesem Paragraphen über die Rechts- und Fachaufsicht schafft sich der Staat das Instrumentarium, um auf dem Verordnungswege all die Maßnahmen durchzusetzen, die für die Wirtschaft gerade notwendig sind. Zu dieser Rechts- und Fachaufsicht gehört auch, dass der Staat seine Beschlüsse durch Entsendung von Polizeieinheiten in die Hochschulen durchsetzen kann. Mit dieser Einrichtung wird eine Vorkehrung getroffen für den Fall, dass in den sogenannten Selbstverwaltungsorganen nicht etwas beschlossen wird, was dem Staat nicht passt. Durch die in den Hochschulgesetzen verankerten nahezu unbeschränkten Eingriffsmöglichkeiten des Staats wurden bereits in den 60er-Jahren die Voraussetzungen geschaffen, mit denen selbst unter einer faschistischen Diktatur die brutalsten Unterdrückungsmaßnahmen an den Hochschulen zentral, schnell und reibungslos durchgesetzt werden könnten, ohne dazu neue Gesetze erlassen zu müssen.[25]Diese Kritik daran soll jetzt nicht bedeuten, dass man eine autonome Hochschule fordern sollte. Denn eine autonome Hochschule, wo also der Staat keinen Einfluss auf die Lehrinhalte nimmt, bedeutet nicht anderes, als dass die Wirtschaft freie Eingriffsmöglichkeiten in den Lehrbetrieb erhält. Wie wir sehen, ist beides jedoch nicht so rosig. Wichtig ist, dass es einen Raum an den Hochschulen geben muss, in dem demokratische und antifaschistische Inhalte Platz finden. Notfalls muss dieser Raum auch durch verschiedene Protestformen erstritten werden. Dieser Ermächtigungsparagraph will jedoch eine Mehrheit an der Hochschule, die sich genau für diese Inhalte einsetzt und damit etwas verändert werden könnte, was den Herrschenden nicht passt, verhindern.

Fazit

Dieses HRG setzte also vor allem die vollständige Unterwerfung der Ausbildung, von Forschung und Wissenschaft unter das Diktat der Monopolbourgeoisie reibungslos durch, indem fast die gesamte Entscheidungsgewalt über die Hochschulen in die Hände des Staates gelegt wurde. Das ist eine so drastische Zentralisierung der Entscheidungsgewalt, dass es fast der „Gleichschaltung“ an den Hochschulen gleichkommt.[26]Ordnungsrecht, Berufsverbote, Hausordnungen, Zerschlagung der verfassten Studentenschaften, das sind die Mittel, mit denen die Bourgeoisie sicherstellen will, dass sie ungestört den Ausbildungs- und Wissenschaftsbetrieb vollständig ihrem Diktat unterwerfen kann, dass sich der militaristischen und faschistischen Hetze keine demokratischen Kräfte mehr in den Weg stellen können, dass die Studenten nicht den Weg zum Bündnis mit der Arbeiterklasse finden.[27]

Der Prüfungsdruck wird ständig verschärft, um nur die für das Kapital brauchbarsten Studenten durchzulassen. Das ist ein Selektionsfaktor, wodurch die Studenten wieder in die Arbeiterklasse gestoßen werden. Ein weiterer, noch entscheidender Faktor ist, dass nämlich nach dem Studium nicht der Abschluss zählt, um einen Job zu finden, sondern nur die soziale Herkunft. Damit werden immer mehr Studenten zu hochqualifizierten Lohnarbeitern ohne Abschluss. Immer mehr Studenten spüren, dass im Imperialismus die Kenntnisse über die Gesetze der Natur nicht zum Wohle der Menschheit, sondern zur Sicherung und Erhöhung der Profite einer Handvoll Monopolherren benutzt werden, dass die kapitalistischen Produktionsverhältnisse immer mehr zu Fesseln auch für die Entwicklung der Naturwissenschaften werden. Eine große Zahl von Naturwissenschaftlern ist damit beschäftigt, immer raffiniertere und grausamere Waffensysteme zur Vernichtung anderer Völker und zur Niederhaltung der Arbeiterklasse im eigenen Land zu entwickeln. Mathematiker werden zunehmend dazu eingesetzt, neue „Arbeitsplatzbewertungssysteme“ usw. zu entwickeln, mit denen die Arbeitshetze in den Betrieben noch weiter gesteigert werden kann.[28]Es ist Aufgabe der Kommunisten aus diesem „Spüren“ der Studenten ein Begreifen des Imperialismus zu machen.

Soziale Stellung der Studierenden

Wenn man nun die Stellung von Studierenden in der Gesellschaft der BRD betrachtet, fällt zunächst auf, dass etwa Dreiviertel aller Schüler in der BRD nie eine Universität von innen zu sehen bekommen werden. Das dreigliedrige Schulsystem sorgt dafür, dass etwa 25 Prozent eines Schülerjahrganges in den Genuss der allgemeinen Hochschulreife gelangen, die zum Besuch einer Universität berechtigt.[1]Und auf Grund seines Klassencharakters sorgt eben dieses dreigliedrige Schulsystem auch dafür, dass unter jenen Abiturienten, die zu studieren beginnen, lediglich 11 Prozent aus Arbeiterfamilien kommen, während fast die Hälfte der Studienanfänger aus Unternehmer- und Beamtenfamilien kommt.[2]

Materielle Lage der Studierenden

Aus dieser unterschiedlichen Herkunft setzt sich auch die materielle Lage der Studierenden zusammen. Die Hälfte kommt aus Familien, die über ein Monatseinkommen von mehr als 5.500,- DM verfügen.[3]Denn die Studierenden in der BRD erhalten im Durchschnitt die Hälfte ihres Lebensunterhaltes von ihren Eltern, wobei dieser Wert sich je nach Herkunft der Studierenden stark unterscheidet: So erhalten Studierende aus gutgestellten Familien über 80 Prozent ihres Geldes von den Eltern, während Studierende aus Familien mit niedrigem Einkommen zu fast 70 Prozent auf die staatliche Unterstützung (BAföG) angewiesen sind.[4]BAfög bekommen folglich lediglich ein Viertel der Studierenden (während es 1982 noch über 40 Prozent aller Studierenden waren).[5]Außerdem gehen jetzt schon die Hälfte der Studierenden Aushilfstätigkeiten nach.[6]Auch Studierende, die BAföG erhalten, müssen durchschnittlich ein Drittel ihres Lebensunterhaltes mit eigener Arbeit bestreiten, da es sich selbst mit dem BAföG-Höchstförderungssatz nicht leben lässt. Interessant ist, dass sich der Anteil des Verdienstes aus eigener Arbeit in den letzten 14 Jahren verdoppelt hat.

Somit ergibt sich schon aus der sozialen Zusammensetzung und der materiellen Lebenslage der Studierenden, dass die Studentenbewegung in der BRD politisch nicht einheitlich sein kann und das stellt genau das Problem bei den Studentenprotesten dar. Solange man diese Verschiedenheit verwischt und denkt, die Studierenden hätten alle dieselben Interessen, wird man Forderungen nicht nach Klasseninteressen einordnen können und bleibt in seiner Unipolitik gefangen.

1 So gab es 1995 76.000 Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss (8,1%), 236.400 mit Hauptschulabschluss (25,2%), 390.700 mit Realschulabschluss (41.6%) und 234.900 mit allgemeiner Hochschulreife (25.1%) Quelle: bmb+f: Grund- und Strukturdaten 1996/97, S.86 f.

2 Von den Studienanfängern des Jahres 1995 kamen 11% aus Arbeiter-, 39% aus Angestellten-, 25% aus Beamten- und 21% aus Selbstständigenfamilien. Quelle: Grund- a.a.O. S.216 f.

3 bmb+f (Hg.): Das soziale Bild der Studentenschaft in der Bundesrepublik Deutschland. 14. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerkes, Bonn: 1995, S.39

4 Ebenda, S.152

5 Jetzt wird sich das wieder etwas ändern, da das Bafög-Gesetz zu Gunsten der Studierenden geändert wurde.

6 nach: 14. Sozialerhebung, a.a.O., S.280.

Die Wirtschaft hält Einzug

Durch die kapitalistische Krise 1981-83, die auch zu dem Regierungswechsel im Oktober 1982 geführt hat, musste sich abermals überlegt werden, wie man aus der Misere rauskommt. Diese neue Problemstellung schlug sich direkt in Absichten zur Novellierung des Hochschulrahmengesetzes nieder. Ansprüche des Bildungsbereichs auf den öffentlichen Haushalt sollten von nun an abgewehrt werden. Und die Strategie war nicht wie in den 70er-Jahren mehr Akademiker auszubilden, sondern es sollten lieber weniger, dafür aber spezieller ausgebildete Studenten die Hochschulen verlassen. Ein besonderes Anliegen der Kohl-Regierung war es, die Studierendenzahlen an den Hochschulen zu verringern, was sie mit der Änderung des HRG vom 28.03.1985 auch durchsetzte. Des Weiteren folgte eine umfangreiche 3. HRG-Novelle. Nach der sollten insbesondere die verschiedenen Hochschulen „besondere Leistungsprofile entwickeln und am Wettbewerb untereinander teilnehmen können“; „die Hochschulen bei der inhaltlichen Gestaltung des Studiums vom staatlichen Einfluss weitgehend freigestellt“ und „die Drittmittelforschung [...] von bisherigen administrativen Hemmnissen weitgehend befreit“ werden.[29]Drittmittelforschung heißt, nicht mehr die Unis kommen für bestimmte Forschungsprojekte auf, sondern direkt bestimmte Unternehmen, die an dem bestimmten Forschungsprojekt interessiert sind. Das bedeutet einen direkten Zugriff der Wirtschaft auf die Uniressourcen. Die Professoren werden vom Staat zwar immer noch bezahlt, stehen aber nicht mehr im Dienst der Lehre, sondern im Dienst der Wirtschaft, mit ihrer zweckgebundenen Forschung, wo die Ergebnisse z. T. sogar schon vorgeschrieben werden. Bestimmte Forschungsprojekte fallen ganz weg, da sie durch fehlende Geldgeber nicht mehr durchgeführt werden können. Die Professorenschaft wird mit der Drittmittelforschung zum Handlanger des Kapitals. Dem im Grundgesetz festgeschriebenen Anspruch von der Freiheit von Forschung und Lehre kann somit nicht mehr Rechnung getragen werden. Die Umsetzung der HRG-Novelle dauerte diesmal weniger als zwei Jahre, da – entgegen der fünfjährigen Beratungszeit in den Siebziger Jahren – diesmal im Bundestag und Bundesrat dieselben Mehrheitsverhältnisse herrschten.

Das charakteristische Kriterium der HRG-Novelle war sicherlich die ausdrückliche Aufforderung an die Professoren, auf Grund stagnierender finanzieller Mittel Drittmittelwerbung zu betreiben. Außerdem wurden die Professoren aufgrund der mangelnden finanziellen Ausstattung der Hochschulen faktisch zu Subunternehmern aktiviert, wenn sie wissenschaftliche Mitarbeiter oder Assistenten benötigten.[30] Indem die Verwaltung der Wissenschaft flexibilisiert wurde, konnten die Geldgeber direkten Einfluss auf die Forschung nehmen. Drittmittel sollten in Zukunft ohne Kontrolle an die Hochschulen gelangen, sie mussten lediglich angezeigt werden, eine vorherige Genehmigung wurde ausdrücklich ausgeschlossen. Zusätzlich ging die bisher vorhandene bescheidene Möglichkeit der öffentlichen Kontrolle durch Haushaltseinsicht verloren. Als ein Einschnitt ist auch eine Änderung des § 43 anzusehen, wonach Professoren „auf begrenzte Zeit ausschließlich oder überwiegend“ forschend tätig sein können oder für Entwicklungsvorhaben in der Forschung „von anderen Aufgaben teilweise freigestellt“ werden können. [31]

Es geht noch weiter

1997 folgten dann weitere Bestrebungen, das HRG zu ändern. Im Grunde wird jedoch nur der 1985 beschrittene Weg einer Entwicklung der Hochschulen in Richtung von Markt, Wettbewerb, verstärkter Selektivität und hierarchische Differenzierung bruchlos fortgesetzt. Hier wesentliche Änderungen:

Studium

Eine kostenwirksame administrative Studienzeitverkürzung wird durch eine straffere Studienorganisation mit obligatorischer Regelstudienzeit, die von restriktiveren Elementen der Zwangsberatung und Prüfungsverdichtung (§§ 14, 15) bestimmt ist, angestrebt. Neben den traditionellen Abschlüssen wird nun die Einführung von „Bachelor“-Prüfungen als ersten berufsqualifizierenden Abschluss nach sechs bis acht Semestern ermöglicht, denen ein darauf aufbauender „Master“-Studiengang folgen kann (§ 19). Diese Anlehnung an das angelsächsische Studiengangsystem wird vordergründig mit Anforderungen wie der besseren internationalen Vergleichbarkeit der Abschlüsse begründet. Aufschlussreich ist in dem Zusammenhang die im Referentenentwurf der HRG-Novelle vorgenommene Begründung für die Änderung des § 19: „Außerdem erscheint die Annahme realistisch, dass ein erheblicher Teil der Studierenden in Zukunft nach Erlangung des Bachelorgrades die Hochschule verlässt und dass nur ein Teil der Absolventen die Option, nach einer Phase der Berufstätigkeit einen Master zu erwerben, auch tatsächlich einlöst. In den angelsächsisch geprägten Ländern verlassen etwa zwei Drittel der Studierenden die Hochschule mit dem Bachelor.“

Die faktisch in der öffentlichen Diskussion allseitig geforderte Ausdifferenzierung des Studiums in eine erste ‚berufsbildende‘ Phase, eine zweite wissenschaftsbezogene und eine durch Graduiertenkollegs und Promotionsstipendien stark regulierte wissenschaftliche Stufe wird so gesetzlich normiert. Durch diese ganzen Reglementierungen wird die individuelle Gestaltung des Studiums stark eingegrenzt. Hinzu kommt bei der ‚berufsbildenden‘ Phase, dass das Studium stark auf den Beruf ausgerichtet ist und damit eine wissenschaftlich-kritische Auseinandersetzung im Studium zum individuellen Luxus wird[32].

Studiengebühren

Die SPD hat nicht, wie im März 1997 noch formuliert, sich für die Verabschiedung des Gesetzes zum Verbot von Studiengebühren eingesetzt. Das führt de facto nun dazu, dass einige Länder (z. B. Baden-Württemberg, Berlin), die explizit mit der sukzessiven Einführung von Gebühren liebäugeln – und erst Elemente davon bereits praktizieren (Verwaltungsgebühren, „Strafgebühren“ für Langzeitstudierende, was vor allem wieder Studierende aus Arbeiterfamilien betrifft, da diese noch nebenher arbeiten gehen müssen und das natürlich ihr Studium verlängert) –, weiterhin freie Fahrt haben[33]. Damit rutscht die Forderung nach Chancengleichheit immer mehr ins Abseits.

Die Privathochschulen spielen in der Frage Studiengebühren eine ganz besondere Rolle. Sie haben ein besonderes Interesse an Studiengebühren, weil sie sich erhoffen, ihre Studentenzahlen so erhöhen zu können. Im Moment gibt es nur die Unterscheidung zwischen Hochschulen, die etwas kosten und denen, die kostenlos sind. Wenn Studiengebühren nun eingeführt werden, dann, so erhoffen es sich die Privathochschulen, wird der Student, wenn er ja nun eh Geld ausgeben muss für sein Studium, mehr nach der Leistung der Hochschulen unterscheiden. Und sich vielleicht überlegen, ob er nicht ein bisschen mehr Geld ausgibt für eine anständige Ausbildung. Es gibt dann nur noch die Unterscheidung zwischen ein bisschen Geld und mehr Geld.

Hochschulzugang

Die Änderung des § 32 Abs. 3 ermöglicht den Hochschulen, in bundesweit zulassungsbeschränkten, d.h. durch die ZVS regulierten Studiengängen, sich einen Teil der Bewerber in eigenen Auswahlverfahren nach den Kriterien ‚Eignung‘ und ‚Motivation‘ (§ 32 Abs. 3 Nr. 2bb) selbst auszusuchen. Damit ermöglicht dieser Entwurf historisch erstmalig eine generelle, d.h. nicht auf einzelne Fächer (Medizin, Kunst, Musik) beschränkte Hochschulaufnahmeprüfung in NC-Studiengängen, zunächst für 20 % der Studienplätze[34]. Damit wird es immer schwieriger, allen eine gleichmäßige Bildung zu Gewähr leisten.

Privatisierung der Hochschulen

Mit der Streichung der §§ 61-66 ist es den Ländern nun grundsätzlich freigestellt, wie sie ihre Hochschulen organisieren. Die Tendenz, den Bund aus den Hochschulen rauszuhalten, wird noch dadurch bekräftigt, dass sich im nationalen Wettbewerb diejenigen Hochschulen perspektivisch als Leitmodell durchsetzen werden, die die ökonomisch effizientesten sind: Und das werden solche mit einer rein betriebswirtschaftlichen Struktur ohne politische Partizipationsrechte (Beteiligungsrechte) sein.

So diskutieren Prof. Schönert (Prof. für Neuere Deutsche Literatur in Hamburg) und Frank Nullmeier (Leiter des Projekts Unientwicklung) sogar über die Chancen der „Volksuniversitäts- AG“ unter einer grünen Wissenschaftssenatorin in Hamburg. „Wenn die Uni sich ökonomisiert, könnte es sinnig sein, dass alle Mitglieder, Lehrende und Studierende, in bestimmter Weise ökonomisch beteiligt sind. ... Heraus käme dann eine Art Uni AG – und so wie bei VW könnte man Volksaktien für die Volksuniversität ausgeben“[35]. Der Erfurter Uni-Präsident Peter Glotz (SPD) hat vorgeschlagen, dass große Unis privatisiert werden und an die Börse gehen könnten.[36]Es zeichnet sich also immer mehr ab, dass mit Bildung Profit gemacht werden soll. Schaut man sich nun aber mal die Privathochschulen und ihre wirtschaftliche Lage an, so muss man feststellen, dass die meisten von ihnen Pleiteunternehmen sind. Also sehen die Hochschulen eine wirklich rosige Zeit auf sich zukommen. Aber auch ohne „Uni AG“ nimmt der Einfluss privater Geldgeber immer mehr zu. Indem die Unis zunächst mit steuerfinanzierter Hardware aufgerüstet werden (wogegen ja nichts zu sagen ist) wird der Boden bereitet für Computer-Software-Firmen oder Konzerne wie Bertelsmann, die – wie in den USA – dem überforderten Personal (denn für die diese betreuenden Systemadministratoren wird kaum Geld ausgegeben) die Anwendungskonzepte liefern oder die Anwendung gleich abnehmen, gegen Bezahlung natürlich. Da sie die Software überall verkaufen wollen, ist eine firmeneigene Standardisierung vorprogrammiert. D. h. die Software ist nicht kompatibel mit anderen Programmen, wenn man einmal ein Programm von einer Firma bekommen hat, muss man auch die anderen von dieser Firma beziehen. Der Fortschritt, dass die Unis Computer erhalten, wird so wieder umgekehrt, indem die Unis abhängig gehalten werden.[37] Auch große Konzerne nehmen immer mehr Einfluss auf die komplette Hochschulplanung, wie z. B. das Bertelsmanneigene Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) dies in Niedersachsen praktiziert.[38]

Wozu diese ganzen Reformen?

Es soll die Konkurrenz unter den Studierenden angeheizt und die Auslese verschärft werden. Die Masse der Studenten erfährt so eine ständige Verschlechterung ihrer Ausbildung und wird auf stures Auswendiglernen getrimmt, während es einigen wenigen vorbehalten bleibt, im Aufbaustudium an den Höhen imperialistischer Wissenschaft und Forschung teilzuhaben. Für alle gilt jedoch, dass die Universität keine Institution mehr ist, in der die Studenten lernen, sich kritisch zum gesellschaftlichen Umfeld zu entwickeln. Und nicht nur das, nicht einmal die Fähigkeit sich innerhalb der Wissenschaft mit den Inhalten kritisch auseinanderzusetzen wird vermittelt. Für die vom Imperialismus zerrüttete und geknechtete Wissenschaft kann keine Begeisterung mehr bei ihnen geweckt werden. Außerdem sollen die Studierenden in so einem reglementierten Ausbildungsgang besser unter Kontrolle gehalten werden, denn wenn man die ganze Zeit unter Druck studiert, weil einem ansonsten das BAföG gestrichen wird oder man weiß, dass man mit so und so viel Semestern keine Chance mehr hat einen Job zu finden etc., bleibt keine Zeit, sich politisch zu engagieren und sich dann noch Gedanken über eine richtige Taktik zu machen. Wir müssen die Universitäten wieder zu Schulen für kritisches Denken machen, was ja auch der ideelle Anspruch einer Universität ist, und sollten uns den Einfluss der Wirtschaft auf unsere Lehrinhalte, reaktionäre Professoren und Studenten an den Unis und die gesamten „Reformen“, die ein Schmalspurstudium einführen, indem jegliches kritisches Denken und Arbeiten zum Luxus gehören, nicht mehr länger gefallen lassen. Es wird Zeit, dass wir selbst die Hochschulen wieder in unserem Interesse ausrichten. Denn ansonsten werden unsere Herren uns solange zuscheißen, bis wir vor lauter brauner Kacke tatsächlich nicht mehr wissen, wie wir uns orientieren sollen.

Arbeitsgruppe Bildung und Erziehung

1 L. Herrmann, KJVD-Mitglied (Kommunistischer Jugendverband Deutschlands), wurde 1934 verhaftet, ihr wurde angeboten, wenn sie ihre Genossen verraten würde, dass sie dann Strafminderung erhalten würde. Sie blieb standhaft und wurde 1937 enthauptet.

2 Dachverbände der Burschenschaften, wie z. B. VDSt

3 Bleuel, Hans Peter/ Klinnert, Ernst: Deutsche Studenten auf dem Weg ins Dritte Reich. Gütersloh: Sigbert Mohn Verlag, 1967, S.7

4 vgl. KHB(ML), Gemeinsam gegen die imperialistische Hochschulreform, S.3f. – Der KHB(ML) ist eine Studentenorganisation, gegr. Anfang der 70er-Jahre, hat sympathisiert mit den Arbeiter-Basis-Gruppen, der Vororganisation des Arbeiterbundes, aus dem die Gruppe Kommunistische Arbeiterzeitung kommt.

5 Bleuel, Hans Peter/ Klinnert, Ernst, a.a.O., S.8

6 Alles: Bleuel, Hans Peter/Klinnert, Ernst, a.a.O., S.141ff.

7 Mauser, Günter: Schlagen fürs Volk. In: Jungle World, Nr. 02/2001, 3. Januar 2001, S.11

8 Professor an der FU-Berlin und wissenschaftlicher Angestellter beim Forschungsverbund SED-Staat. Dieser Forschungsverbund stellt Vergleiche zwischen der DDR und dem Faschismus an. Mit dieser sogenannten Totalitarismustheorie wird im Kern der Nationalsozialismus, aber auch der Holocaust, relativiert und aufgerechnet.

9 Vgl. KHB(ML), a.a.O., S.19

10 Erklärung des DGB-Vorstandes, Zeitung „Druck und Papier” Nr. 11/68

11 Vgl. „25 Jahre DGB-Menschlichkeit und sozialer Fortschritt”, hrsg. vom ZK des Arbeiterbundes für den Wiederaufbau der KPD, o. J.

12 Vgl. KHB(ML), a.a.O., S. 3f.

13 aus: Resolution der studentischen Vollversammlung vom 25.11.1997 in Göttingen (Frankfurter Rundschau vom 28.11.1998)

14 Numerus Clausus: Der Hochschulzugang wird über die durchschnittliche Abiturnote bestimmt. So liegt der NC z. B. bei den Publizisten bei 1,5, d. h. nur die Schulabgänger können dieses Fach studieren, die mit ihrem Abschlusszeugnis einen Notendurchschnitt von 1,5 erreicht haben, alle anderen müssen Geduld haben, sie kommen nur über sogenannte „Wartesemester“ in ihren Studiengang. Die Wartezeit kann manchmal 4 Jahre betragen. In dieser Zeit darf man in keiner Hochschule eingeschrieben sein.

15 Kirschey, Peter: Schreibtischmörder planten die Zeit nach dem „Endsieg“. In: Neues Deutschland, 30 Mai 2001, S.15

16 Der Gesetzentwurf durch das Bundeskabinett lag bereits am 03. Dezember 1970 vor.

17 Bundesbildungsminister Hans Leussink, Bundestagsdebatte 10.03.1971, S.6237

18 Vgl. KHB(ML): a.a.O., S.8

19 Bundestag billigt das Hochschulrahmengesetz. Frankfurter Rundschau 13.12.1975.

20 Vgl. KHB(ML), a.a.O., S.13

21 Klier, Vera / Weitkamp, Rolf, S.143

22 Kultusministerium

23 Vgl. auch KHB(ML), a.a.O., S.12f.

24 Bundestagsdrucksache VI/1873. S.31.

25 KHB(ML), a.a.O., S.11f.

26 KHB(ML) , a.a.O., S.11

27 Klier, Vera / Weitkamp, Rolf, S.141

28 KHB(ML), a.a.O., S.20f.

29 Bundesminister für Bildung und Wissenschaft: Entwicklung und Ziele der Hochschulpolitik. Stand der HRG-Novelle nach der Verabschiedung durch den Deutschen Bundestag. Bonn 26.09.1985, S.5-6.

30 Klier, Vera/ Weitkamp, Rolf, a.a.O., S.147f.

31 Klier, Vera/ Weitkamp, Rolf, a.a.O., S.146f.

32 Klier, Vera/ Weitkamp, Rolf, a.a.O., S.150

33 Klier, Vera/ Weitkamp, Rolf, a.a.O., S.153f.

34 Klier, Vera/ Weitkamp, Rolf, a.a.O., S.151ff.

35 Tageszeitung (TAZ), 3.10.1999, zit. nach Bethge, Horst, a.a.O., S.86

36 Hamburger Abendblatt, 19.10.1999, zit. nach Bethge, Horst, a.a.O., S.87

37 Bethge, Horst, a.a.O., S. 93f.

38 Bethge, Horst, a.a.O., S. 89

Spenden unterstützen die Herausgabe der Kommunistischen Arbeiterzeitung

- KAZ Nr. 299

- Übersicht

- Editorial

- Lob des Lernens

- Inhalt

- Über die Grundlage von Bildung und Erziehung

- Über das Bildungssystem der BRD

- Studenten macht euch auf zum Kampf gegen die Reaktion

- Fachkräftemangel und Green-Card – imperialistische Konkurrenz und reaktionäre Lösungen

- „Grenzen Überwinden"?

- Über das Bildungssystem der DDR

- Faschismus und Antifaschistischer Kampf gestern und heute

- Mit 280 km/h aufs Abstellgleis

- Solidarität mit Thung

- Für Milosevic eintreten ist eine Frage des demokratischen Widerstands

Klassisches Beispiel für funktionierende Netzwerke sind die studentischen Korporationen. Vitamin B wie Burschenschaft. Aus VDI-Nachrichten, Beilage Sonderteil: Ingenieur-Karriere Nr. 12 3/39 (Orginalbildunterschrift der VDI-Nachrichten).

Karriere mit Schmiss: Ex-Burschenschaftler von links nach rechts: Kinkel, Diepgen, Mangold, Schulte-Noelle, Kanther.

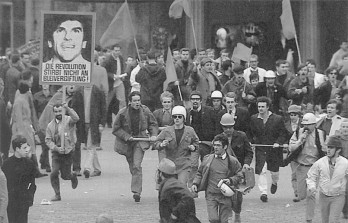

11.Mai 68, Bonn: Auf dem besten wege zu einem Kampfbündniss zwischen Arbeiterklasse und Studentenschaft.

Aber auch 1968 konnte die Monopolbourgeosie ihrer taditionellen Bündnisspartnern nicht mehr sicher sein. (11. Mai 68, Bonn).

Nur wegen dem Widerstand der Gewerkschaften konnten die Notstandsgesetze erst 1968 eingeführt werden (IGM-Demo 1963 in Rheinhausen).

Sie wissen von was sie reden! Ehemalige KZ. Häftlinge protestieren am 11. Mai 1968 in Dortmund gegen die Notstandsgestze, weil sie darin die Gefahr eines Missbrauchs und einer Rückkehr zu einem autoritären, faschistischen Staat sahen.

Hamburg 1967: Studenten begleiten auf ihre Weise die Amtseinführung des „neuen“ Rektors.

AstA-Aktion, am 4.6.97 in Augsburg, gegen die Vorwürfe des „Langzeitstudenten“. Die Proteste gegen die gesellschaftlichen Missstände werden leider weniger und beschränken sich nur noch auf den universitären Bereich.

FH-Esslingen 1999: Vom Staat finanziert, die Industrie profitiert!